Un récit d’esclave furieux et oublié refait surface après près de 170 ans

Un jour de 1855, un homme entra dans le bureau d’un journal à Sydney, en Australie, avec une étrange demande.

L’homme, décrit plus tard comme un « homme de couleur » avec des « yeux brillants et intelligents » et un accent américain, cherchait une copie de la Constitution des États-Unis.

Le texte a été acquis, ainsi qu'un livre récent sur l'histoire des États-Unis. Deux semaines plus tard, l’homme revint avec son propre texte de près de 20 000 mots, portant un titre brutal : « Les États-Unis gouvernés par six cent mille despotes ».

La première moitié retrace la naissance de l'auteur comme esclave en Caroline du Nord vers 1815, sa fuite de son maître, ses années sur un baleinier puis son départ du « pays des libres » pour les côtes de l'Australie, où il est allé travailler dans les champs aurifères.

La seconde moitié a été une longue et cinglante condamnation du pays qu’il avait laissé derrière lui, en particulier de son vénéré document fondateur.

« Ce diable en peau de mouton qu’on appelle la Constitution des États-Unis », écrit Jacobs, est « la grande chaîne qui lie le nord et le sud, une union pour voler et piller les fils de l’Afrique, une union cimentée par le sang humain et noircie ». avec la culpabilité de 68 ans.

Le journal a publié le récit de manière anonyme, en deux parties, en l'attribuant uniquement à « Un esclave fugitif ». La manière dont il a été reçu est inconnue.

Les mots de l'homme étaient alors restés, non lus et oubliés, jusqu'à il y a quelques années, lorsqu'un spécialiste de la littérature américaine les a découverts alors qu'il fouillait une nuit dans la base de données d'un journal en ligne.

Aujourd'hui, il est publié pour la première fois en 169 ans par l'University of Chicago Press, sous son titre original indéfectible, avec le nom de l'auteur – John Swanson Jacobs – inscrit sur la couverture.

La redécouverte d’un récit d’esclaves oublié depuis longtemps serait assez remarquable. Mais celui-ci, disent les spécialistes qui l’ont vu, est unique par sa perspective mondiale et sa fureur non censurée, venant d’un homme vivant loin du réseau transatlantique des abolitionnistes blancs qui limitait souvent ce que les anciens esclaves pouvaient écrire sur leurs expériences.

Et cela vient avec une tournure étrange : Jacobs était le frère d'Harriet Jacobs, dont l'autobiographie de 1861, « Incidents dans la vie d'une esclave », le premier récit connu de l'expérience de l'esclavage américain par une femme, est maintenant considérée comme un pierre angulaire du canon littéraire du XIXe siècle.

Aujourd'hui, on se souvient surtout de John Jacobs comme d'une note de bas de page dans l'histoire de sa sœur. Mais Jonathan DS Schroeder, l'érudit qui a redécouvert le récit, a déclaré qu'il espérait que le livre ramènerait Jacobs à l'histoire, le plaçant dans la tradition du radicalisme noir depuis l'incendiaire « Appel aux citoyens de couleur du monde » de David Walker de 1829 jusqu'aux vies noires. Le mouvement de la matière aujourd’hui.

Le récit est une « performance spectaculaire de liberté autobiographique ». Schroeder argumente. Et cela soulève une question plus profonde : comment d’autres anciens esclaves – y compris la sœur la plus célèbre de Jacobs – auraient-ils raconté leur histoire s’ils avaient vraiment pu écrire librement ?

Un genre américain local

Les récits d’esclaves ont été considérés comme le seul genre littéraire local des États-Unis, même s’il est également compliqué. Jusqu’au XXe siècle, ils étaient préoccupés par des questions sur leur authenticité et sur la mesure dans laquelle ils avaient été façonnés, voire fabriqués, par des éditeurs blancs.

Mais aujourd'hui, les quelque 200 survivants connus sont considérés à la fois comme un témoignage direct de l'esclavage et comme le berceau d'une tradition littéraire qui s'étend de Frederick Douglass et Sojourner Truth à Toni Morrison et Colson Whitehead (dont le roman « The Underground Railroad » a été en partie inspiré par le livre d'Harriet Jacobs).

Schroeder est tombé sur le récit de John Jacobs de 1855 par une étrange porte dérobée. En 2017, il venait tout juste de terminer ses études supérieures en anglais et essayait de préparer son doctorat. thèse sur l'histoire de la nostalgie dans un livre.

Aujourd’hui, nous pouvons considérer la nostalgie, terme inventé dans les années 1680 par un médecin suisse, comme un état agréablement nostalgique. Mais il s’agit à l’origine d’un diagnostic médical, souvent appliqué à des prisonniers, à des soldats et à d’autres personnes considérées comme « irrationnellement » nostalgiques, y compris les esclaves.

Une nuit, après une journée passée à travailler sur une candidature à un emploi, Schroeder fouillait sur Internet, essayant de se débarrasser de son « anxiété liée au stress ». Il avait lu la biographie de Harriet Jacobs par Jean Fagan Yellin en 2004 et était fasciné par le fait que son frère et son fils, Joseph, étaient partis en Australie – « physiquement, à peu près, le plus loin de l'Amérique que l'on puisse obtenir », comme Schroeder l'a dit.

Joseph est mort à Melbourne, apparemment par suicide, vers 1860. La cause du décès avait-elle été évoquée comme « nostalgie », se demandait Schroeder ? À la recherche de plus d'informations, il a commencé à intégrer diverses orthographes (et fautes d'orthographe) des noms des deux hommes dans Trove, une base de données de journaux australiens numérisés.

Presque immédiatement, deux articles surgirent, publiés les jours suivants en avril 1855, avec le même titre frappant : « Le gouvernement des États-Unis par six cent mille despotes : une véritable histoire d'esclavage ».

« C'était comme être frappé par un éclair », a déclaré Schroeder. Mais il ne voulait pas non plus être trop excité. « Je sais combien de fois ces choses s'avèrent ne pas être ce qu'elles semblent être. »

Le récit commence avec la naissance de l'auteur anonyme à Edenton, en Caroline du Nord, où est née Harriet Jacobs. En lisant le premier volet, Schroeder a remarqué de nombreux autres détails qui correspondaient à ceux du livre encore inédit d'Harriet Jacobs.

Puis, aux deux tiers du parcours, il y avait une description d'une lettre que l'auteur avait laissée à son esclavagiste en 1839, peu avant de s'échapper de leur hôtel à New York et de s'enfuir par bateau.

«Monsieur, je vous ai quitté pour ne pas revenir», écrit-il. La lettre était signée : « Plus à vous, John S. Jacob. »

Les éditeurs avaient laissé une lettre derrière le nom de famille. Mais c'était clairement Jacobs.

« Ensuite, je me suis laissé frapper de plein fouet », a déclaré Schroeder.

« Nous sommes habitués à penser à l'esclavage en termes de voix réduites au silence, d'histoires perdues, de vies qui n'ont laissé que des traces énigmatiques dans les archives », a déclaré Smith dans un courrier électronique. « Mais la voix ici est forte et claire dans sa colère. »

Manisha Sinha, une éminente historienne de l’abolition à l’Université du Connecticut, l’a qualifié de « découverte majeure » et de « wow », ce qui ajoute à notre compréhension de l’évolution de l’activisme anti-esclavagiste noir.

Les historiens connaissent John Jacobs comme un acteur à peine documenté des cercles abolitionnistes radicaux des années 1840, qui donnait parfois des conférences aux côtés de Frederick Douglass, son voisin de Rochester, New York.

En 1851, Douglass rompit avec l’abolitionniste blanc William Lloyd Garrison, rejetant sa vision de la Constitution comme une « alliance avec la mort » irrémédiable. Mais contrairement à Douglass, Sinha a déclaré : « Jacobs n’abandonne pas sa mise en accusation radicale des États-Unis ».

Dispersé dans les archives

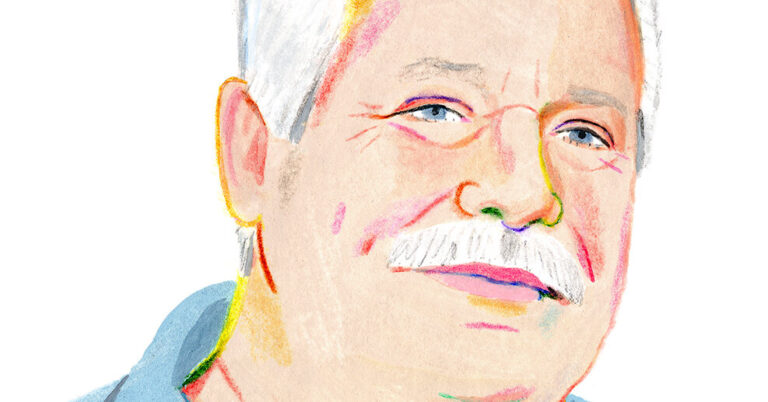

Schroeder, aujourd'hui âgé de 43 ans et enseignant à la Rhode Island School of Design, ne savait pas au départ quoi faire de cette découverte. Un agent littéraire lui a recommandé de rechercher une biographie complète à publier avec le texte. Ainsi Schroeder s'est transformé d'un érudit en littérature interprétative en un chien d'archives à l'ancienne.

Aujourd’hui, de nombreux spécialistes de l’esclavage soulignent les silences et les préjugés des archives. « Il est important de savoir que les documents que vous consultez n'ont pas été créés pour préserver la vie de la personne sur laquelle vous écrivez, et souvent bien au contraire », a déclaré Schroeder.

La plupart des chercheurs pensaient que Yellin, qui avait passé trois décennies à faire des recherches sur Harriet Jacobs, avait retrouvé l'essentiel de ce qui pouvait être trouvé sur la famille Jacobs. (Yellin est décédé en 2023.) Mais Schroeder a trouvé de nombreux documents jusque-là inaperçus, y compris un portrait à l'huile oublié de 1848 qui, selon lui, représente John.

À Boston, il a découvert des documents judiciaires décrivant la tentative des arrière-grands-parents de Jacobs d'échapper à l'esclavage dans les années 1790. À Londres, il trouva des journaux de bord qui lui permirent de retracer les pérégrinations de Jacobs après son départ d'Australie pour Londres en 1856.

Depuis sa base de Londres, Jacobs a passé les 15 années suivantes à travailler sur des navires transportant du sucre des Caraïbes, des oranges de la mer Noire et du coton d'Égypte. Il a également contribué à l'achèvement de la ligne télégraphique transatlantique et, en 1869, a navigué vers Bangkok sur une canonnière livrée en cadeau au nouveau roi du Siam.

Jacobs, écrit Schroeder, « a vécu une vie encore plus incroyable que son récit ». Mais ses traces, dit-il, étaient « dispersées au vent ».

En 1860, alors que le livre d'Harriet était sur le point de paraître, John décida de republier son propre récit. Avant un voyage au Brésil, il confie le texte à un magazine londonien intitulé Leisure Hour.

Les éditeurs l'ont coupé presque en deux, supprimant la plupart de ses arguments politiques et en faisant un récit plus conventionnel de souffrance et d'évasion. Fini le titre original, qui s’en prenait aux 600 000 « despotes » américains qui possédaient leurs semblables.

« Ils ont supprimé le contrat radical auquel Jacobs demande au lecteur de se soumettre », a déclaré Schroeder, « qui consiste à prêter attention non pas aux personnes asservies qui souffrent, mais aux personnes et aux lois qui créent la douleur. »

Frère et soeur

John Jacobs meurt en 1873, quelques mois après son retour aux États-Unis. Aujourd'hui, peu de pèlerins littéraires qui se rendent au cimetière Mount Auburn à Cambridge, dans le Massachusetts, pour visiter la tombe d'Harriet sont susceptibles de s'arrêter devant le petit marqueur placé dans l'herbe à proximité, étiqueté simplement « Frère ».

Mais Schroeder espère que ses recherches inciteront à repenser les histoires interconnectées des frères et sœurs.

Le livre d'Harriet, qui comprend des descriptions poignantes d'abus sexuels, a emprunté les conventions du roman sentimental, pour mieux plaire au public cible des femmes blanches anti-esclavagistes du Nord. Le récit de John, écrit Schroeder, est « fondamentalement peu sentimental ». Mais leurs histoires étaient-elles initialement censées être si différentes ?

Les deux frères et sœurs, écrit Schroeder, ont commencé à réfléchir à leurs livres à l'époque où ils vivaient ensemble à Rochester, à la fin des années 1840, et peut-être « avaient l'intention que leurs histoires soient lues ensemble ». Et à la fin des années 1850, écrit Schroeder, John semblait encourager Harriet, qui visitait Londres, à y publier son livre.

Dans sa biographie, Yellin décrit comment Harriet a passé trois ans à essayer de faire publier son livre, ce qui impliquait d'obtenir l'imprimatur de bienfaiteurs blancs. À deux reprises, elle a demandé l’approbation d’Harriet Beecher Stowe et a été rejetée. Lorsque « Incidents dans la vie d’une esclave » fut finalement publié en 1861, à Boston, l’éditeur blanc le révisa en profondeur et rendit un hommage final à l’abolitionniste radical John Brown.

A la fin de son livre, Harriet décrit le départ de John pour la Californie. À quoi aurait ressemblé son livre terminé, se demande Schroeder, si elle l'avait rejoint – et ensuite, comme lui, avait continué encore plus loin ?

« Il y avait des contraintes invisibles sur les auteurs autrefois réduits en esclavage qui restaient aux États-Unis », a déclaré Schroeder. Sans les deux versions du récit de John Jacobs, « nous ne verrions pas cela aussi clairement ».