Critique de livre : « The Dictionary People », de Sarah Ogilvie

Selon l’Oxford English Dictionary, la première personne connue à avoir mentionné une génoise par écrit était Jane Austen. Austen est également notre première source de « sonnette », sans parler de « tentaculaire », « fragmenté » et « irrépressible ».

Lorsque l’OED a été conçu en 1857, la proposition qui a lancé le bal déclarait qu’il devait être « un monument historique, l’histoire d’une nation envisagée d’un seul point de vue ». Contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau dictionnaire devrait être descriptif plutôt que prescriptif, incluant tous les mots de la langue, actuels et archaïques, excentriques et vulgaires. De plus, il devrait retracer leurs significations changeantes au fil des siècles et toujours – et c’est crucial – étayer ses affirmations par des preuves de citations publiées.

Mais comment faire cela ? Trouver, pour chaque mot anglais, sa première apparition ainsi que les moments où il prend un nouveau sens ? Un éditeur fut nommé et une liste de textes susceptibles d’être inspectés fut établie, mais le véritable travail n’avait pas encore été confié. Des millions d’heures de lecture et de réflexion nous attendaient, enregistrant tout mot qui semblait inhabituel ou utilisé de manière distinctive.

Pour cela, le grand public serait sollicité : l’OED serait un projet participatif. Des appels ont été lancés partout, le New York Times faisant remarquer avec ironie que les lecteurs ayant « un superflu de mots à leur sujet » devraient contacter la British Philological Society.

En fait, ceux qui se porteraient volontaires pour lire le nouveau dictionnaire recevraient des conseils un peu plus clairs, en particulier lorsque la responsabilité du projet serait transférée au plus grand et au plus ancien des éditeurs du dictionnaire, un autodidacte irrépressible du nom de James Murray.

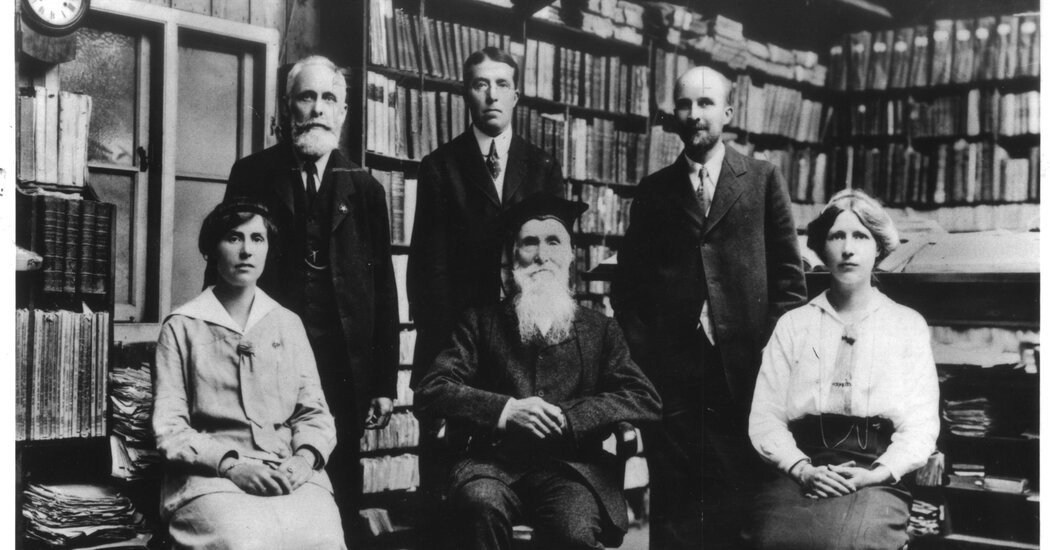

Les contributeurs potentiels ont été invités à « faire une citation pour chaque mot qui vous semble rare, obsolète, démodé, nouveau, particulier ou utilisé d’une manière particulière ». Chacune doit être écrite sur son propre morceau de papier, de 6 pouces sur 4 pouces ou sur une demi-feuille de papier à lettres, avec le texte (plus la date et l’édition) dans lequel la citation apparaît. Tous les bordereaux doivent être rendus à Murray et à ses sous-éditeurs travaillant depuis leur « Scriptorium », un hangar glacé situé dans le jardin arrière de la maison de Murray, à la périphérie d’Oxford.

C’était un plan parfaitement sensé jusqu’à ce que les choses se gâtent. Lorsque Murray prit les rênes en 1879, il estimait que l’OED serait achevé d’ici une décennie. Il était en retard de 40 ans. Murray ne voyait pas plus loin que la lettre « T », expirant comme il le fit un jour d’été en 1915, peu après avoir écrit sa dernière définition, « crépuscule ».

En 1928, lors d’un dîner célébrant l’achèvement des travaux, le premier ministre Stanley Baldwin commença son discours en parcourant les statistiques de l’état civil de l’OED : ses 15 000 pages, ses 178 milles de caractères, ses 400 000 entrées principales appuyées par deux millions de citations illustratives. « Peut-être qu’avant de commencer, je pourrais faire une confession », a-t-il déclaré impassible. « Je ne l’ai pas lu. »

Aujourd’hui, Sarah Ogilvie rend un hommage vif et élégant aux lecteurs ordinaires – les « nerds des mots » – qui constituaient la majeure partie de la main-d’œuvre de l’OED, en grande partie non rémunérés et méconnus, remplissant des millions de fiches pendant leur temps libre.

Le germe du livre d’Ogilvie réside dans une découverte qu’elle a faite alors qu’elle était sur le point de quitter son travail en travaillant sur le dictionnaire lui-même : le carnet d’adresses de Murray, resté sans examen dans les archives du sous-sol d’Oxford University Press. « The Dictionary People » est donc le résultat du suivi de ces pistes, en s’intéressant à la vie de l’armée volontaire de Murray.

Les lecteurs du best-seller de Simon Winchester de 1998, « Le professeur et le fou », se souviendront de la conscience fragile et fragmentée de William Chester Minor, l’un des contributeurs les plus prolifiques de Murray, qui était également un détenu de longue durée à l’asile de Broadmoor – après avoir tué un homme, probablement en souffrant de délires paranoïaques. Ici, Ogilvie découvre au moins deux autres meurtriers cachés dans le carnet d’adresses de Murray. Il y a aussi un pornographe, un couple tante-nièce incestueux, un toxicomane et un explorateur de l’Arctique, sans oublier des lecteurs prisonniers d’horizons limités pour qui la possibilité de contribuer à une si grande entreprise constituait une bouée de sauvetage.

L’image globale que nous donne l’enquête captivante d’Ogilvie est celle d’« amateurs collaborant aux côtés de l’élite universitaire », d’une main-d’œuvre universitaire qui s’étend bien au-delà des hommes froids et barbus d’Oxford. Environ une personne sur six – bien plus qu’on ne le pensait auparavant – était une femme.

Certains lecteurs étaient obsessionnels, envoyant des dizaines de milliers de citations ; d’autres ont vu leur enthousiasme initial faiblir et n’ont rendu aucun bordereau une fois les livres arrivés. À côté de leurs noms, Murray griffonnait un stentorien « Désespéré », « Imposteur » ou « Pas bon ».

Ogilvie organise ses biographies en pot, de manière appropriée, en 26 chapitres classés par ordre alphabétique, allant de « Archéologue » à « Zélotes ». Sous « Contributeurs désespérés », nous trouvons Eleanor Marx, la fille de Karl, qui a mal compris sa tâche et a passé plusieurs semaines au British Museum à parcourir les dictionnaires existants, pour ensuite être informée par un Murray exaspéré qu’il était déjà pleinement conscient des 144 mots inhabituels qu’elle avait écrits. avait proposé.

Mais l’expérience de Marx avec le Dictionnaire n’était qu’un épisode mineur dans une vie courte et triste, et Ogilvie nous raconte le reste : les ambitions d’acteur contrariées, l’activisme, les traductions d’Ibsen et de Flaubert, l’amant coquin et la mort par suicide à à l’âge de 43 ans. Selon les mots d’Ogilvie, « à la fin de sa vie, sa débâcle avec le Dictionnaire était oubliée depuis longtemps », et c’est d’une certaine manière le principal problème de ce livre vivant et divertissant. Pour beaucoup de ceux que l’on appelle les « Gens du Dictionnaire », l’OED n’était guère plus qu’une note de bas de page dans leur vie, ce qui signifie que ces histoires s’éloignent souvent du sujet central du livre.

Ou peut-être est-ce là le vrai point : les vies des dictionnaires étaient plus diverses que nous aurions pu l’imaginer simplement parce que chaque vie, à bien y regarder, a de multiples facettes, se déroule sur de multiples actes. La vraie joie de « The Dictionary People » est de se rappeler que tout groupe de personnes coincé à son intersection continuera à surgir dans tous les sens, une tapisserie de contradictions, nobles et ignobles, sauvages et banales. Dans la vie de ces Victoriens inéminents, Ogilvie nous a montré que l’humanité, même pour les passionnés de mots, est toujours – comme pourrait le dire Jane Austen – tentaculaire, fragmentée et irrépressible.