Critique de livre : « Of All Tribes : American Indians and Alcatraz », de Joseph Bruchac, et « Mascot », de Charles Waters et Traci Sorell

Au cours des 25 dernières années, les livres pour enfants d’auteurs et d’illustrateurs amérindiens ont présenté une vision dynamique et élargie des Indiens d’Amérique et de l’Amérique. Joseph Bruchac raconte des histoires amérindiennes depuis les années 1970, contribuant ainsi à combler le vide qu’il avait remarqué alors qu’il était enfant, désireux de lire sur son héritage abénaki. Avec des résultats souvent inspirés, il a mené des recherches minutieuses sur les contes populaires, les biographies et les romans.

L’ouvrage de Bruchac traite l’occupation, entre 1969 et 1971, d’une île rocheuse abandonnée par un groupe appelé les Indiens de toutes les tribus comme une opportunité de relier une richesse d’idées et de faits pour les jeunes lecteurs. À un rythme soutenu et avec des photographies et des illustrations bien choisies, Bruchac passe des premiers établissements indigènes dans la région de la Baie (quand Alcatraz abritait principalement des oiseaux marins) à six décennies de domination espagnole meurtrière (environ 1760 à 1821) jusqu’à l’histoire de Alcatraz comme fort puis comme prison.

Un an après la fermeture du pénitencier fédéral d’Alcatraz en mars 1963, 40 Amérindiens sont arrivés sur l’île, la réclamant au nom des Sioux du Dakota en vertu d’une disposition du traité de Fort Laramie de 1868 stipulant qu’ils pouvaient reprendre possession des biens fédéraux excédentaires. Bien que les « envahisseurs » ne soient restés que quelques heures après avoir été menacés d’arrestation, l’idée de prendre Alcatraz et de l’utiliser – peut-être comme centre culturel ou université autochtone – avait saisi l’imagination des autochtones.

L’organisation Indians of All Tribes est née lorsqu’Adam Nordwall (Ojibwe) et Richard Oakes (Mohawk), deux militants charismatiques déterminés à occuper Alcatraz, ont réuni leurs cercles.

La partie la plus pleine de suspense et la plus divertissante du livre concerne le tourbillon d’activités autour de la baie de San Francisco lorsque plus de 90 individus ont débarqué sur The Rock le 20 novembre 1969. « Il serait difficile d’imaginer une prise de contrôle plus pacifique – ou ridicule – de n’importe quelle partie des États-Unis par n’importe quel groupe d’envahisseurs dans l’histoire », écrit Bruchac. En lisant une proclamation semi-satitique, Oakes a annoncé un paiement de 24 dollars en perles de verre et en tissu rouge, « un précédent établi par l’achat par l’homme blanc d’une île similaire il y a environ 300 ans », et a déclaré qu’Alcatraz « était plus que convenable comme réserve indienne, tel que déterminé par les propres normes de l’homme blanc » : pas d’eau courante fraîche, de sol productif ou de possibilités d’emploi.

Malgré ces conditions, Alcatraz s’est rapidement transformée en « un lieu de pèlerinage » pour les Amérindiens issus de centaines de tribus qui y séjournaient une journée, un mois ou un an. Les défis logistiques de cette entreprise à durée indéterminée étaient formidables.

Bruchac souligne les contributions majeures des femmes – en particulier LaNada Means (Shoshone Bannock), étudiante à l’Université de Californie à Berkeley, et Stella Leach (Colville Lakota), infirmière autorisée – et le lien essentiel avec le monde extérieur assuré par John Trudell. (Santee Sioux) en tant qu’animateur de Radio Free Alcatraz.

Même si le consensus a toujours été l’objectif, les luttes de pouvoir et les erreurs étaient inévitables. Des incidents malheureux et parfois suspects se sont produits, notamment une multitude d’incendies et la mort de la fille de 13 ans d’Oakes.

L’occupation prit fin en juin 1971 sans concessions directes du gouvernement et Alcatraz fut transformée en attraction touristique l’année suivante. Mais le président Nixon s’était montré étonnamment sympathique envers les Indiens de toutes les tribus, en partie, semble-t-il, parce qu’il vénérait son entraîneur de football universitaire amérindien. L’administration Nixon a ensuite renversé des décennies de terribles politiques nationales (y compris la réinstallation et l’élimination des tribus) et plaidé en faveur de l’autodétermination des autochtones. Comme le montre clairement « Of All Tribes », la prise de pouvoir en 1969 a contribué à ouvrir la voie à une ère d’activisme autochtone efficace qui se poursuit encore aujourd’hui.

L’auteur ojibwé David Treuer a souligné que les Amérindiens ne font pas partie de la vie quotidienne de la plupart des autres Américains. Leurs images, cependant, sont partout : des milliers d’équipes sportives et d’écoles américaines ont présenté des mascottes amérindiennes et, bien que les Amérindiens aient mené avec succès des protestations contre leurs stéréotypes néfastes, plus de 1 500 écoles en possèdent toujours.

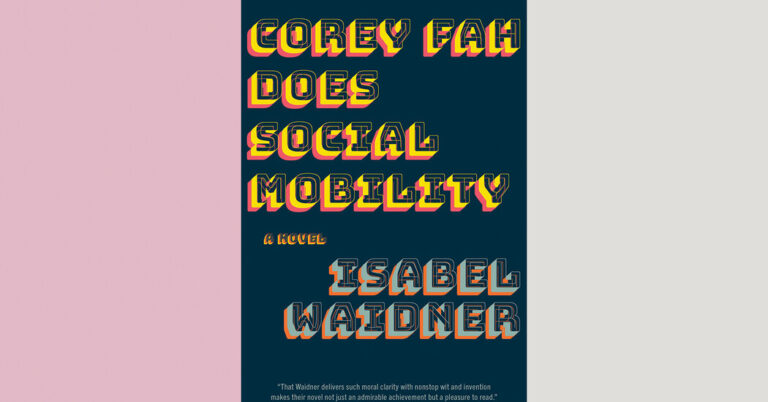

Un coup d’œil à la couverture du roman en vers vous dira où il en est sur cette question. (« La discrimination est une discrimination, même lorsque les gens prétendent qu’il s’agit d’une « tradition » », est imprimé au-dessus d’une image peinte d’un Indien portant des plumes et brandissant un tomahawk.) Écrit par Charles Waters (« African Town ») et Traci Sorell ( membre de la nation Cherokee et auteur de « We Are Grateful: Otsaliheliga »), le livre retrace comment les jeunes esprits peuvent changer au cours d’une seule année scolaire.

Au début de « Mascot », qui se déroule dans une banlieue fictive de Washington, DC, il y a une division au sein d’une classe d’anglais spécialisée. Trois élèves de huitième année adorent la mascotte amérindienne de leur lycée et trois la détestent. Gardant pour elle ses propres impressions, leur enseignante chevronnée élabore des devoirs qui examinent la mascotte ainsi que des stratégies de persuasion.

Le catalyseur de l’histoire est Callie, une nouvelle étudiante qui est Cherokee et repoussée par tout le maquillage, les coqueluches et les chants de tomahawk-chop. Constatant l’inconfort de Callie, ses pairs réagissent différemment en étant sur la défensive, en se désengageant et en s’introspectant. Bien que l’issue de « Mascot » semble parfois prédéterminée, les vers simples de Waters et Sorell sont toujours nets et directs.