Critique de livre : « Creep », de Myriam Gurba ; « Peau fine », de Jenn Shapland ; « Le plaisir de lire », de Wang Xiaobo

En 2019, la mémorialiste et écrivaine Myriam Gurba a écrit un essai viral sur « American Dirt » de Jeanine Cummins dans lequel elle fustige l’auteur pour avoir « identifié l’appétit des gringos pour la douleur mexicaine et trouvé un moyen de l’exploiter ». Dans cet essai et 10 autres inclus dans , Gurba écrit le personnel et le politique avec une conviction revigorante.

Tout au long de la collection, Gurba réfléchit sur sa jeunesse queer, mexico-californienne, puis réfracte ces souvenirs à travers la littérature et l’histoire. « Tell » revisite ses jeux morbides d’enfance, notamment la défenestration de Barbie, aux côtés du meurtre de sa femme, Joan Vollmer, par William S. Burroughs ; et le meurtre par l’ancien président mexicain Carlos Salinas de Gortari de la servante indigène de sa famille, Manuela, âgée de 12 ans, alors qu’il « jouait à la guerre » alors qu’il avait 4 ans. Dans chaque essai, qu’il s’agisse des poux et du génocide ou de l’héritage de Lorena Bobbitt, Gurba rassemble des chaînes de souvenirs et d’événements apparemment sans rapport dont les résonances grandissent à chaque nouveau lien. Elle rassemble facilement une myriade de sources et aborde des sujets difficiles avec un esprit direct.

Gurba soutient que c’est sa franchise – son « humour de potence » et sa « comédie d’insultes » – qui lui permet d’aborder le traumatisme ; mais cette voix est si forte qu’elle peut menacer d’obscurcir la vérité. Certains échanges de son passé sont écrits avec une simplicité presque fictive, s’appuyant si rigidement sur ses thèses qu’ils semblent étrangement pratiques, comme lorsqu’une élève de son cours d’éducation civique au lycée lui demande : « Qui est votre tueuse en série préférée, Miss Gurba ? » l’incitant à mentir « plutôt que d’expliquer que j’avais mon propre Richard Ramirez ». Et malgré tout son humour, les blagues de Gurba – dont elle est rarement la cible – démentent un sérieux fondamental, détournant le regard du lecteur de son personnage le plus convaincant : elle-même.

L’essai titre, qui est le plus touchant, s’atténue sur les coups alors que Gurba raconte ses efforts pour échapper et se remettre de la violence domestique. Son sérieux et le pouls urgent du matériau donnent lieu à un récit moins sûr et plus tendre. Lire Gurba à son meilleur, c’est ressentir à la fois le triomphe d’une estime de soi provocante ainsi que les contours doux de l’effort qu’il faut pour acquérir, préserver et restaurer.

«Je voulais nous y mettre tous à l’aise», écrit Jenn Shapland dans la préface de sa nouvelle collection; « Au lieu de cela, ce livre commence dans la chute libre de la réalité. » Au cours de cinq essais, l’auteur de « Mon autobiographie de Carson McCullers » se demande comment les humains supportent la peur omniprésente de notre époque, les excès capitalistes et l’effondrement écologique imminent.

L’essai principal, nommé d’après son propre diagnostic dermatologique, commence par une traversée du laboratoire national de Los Alamos, où un garde prévient : « Ne regardez pas à gauche ». Shapland y voit « de grands objets cylindriques de la taille de tracteurs », les débuts secrets de « l’innovation » ou de « la fin du monde ». Et elle continue de regarder : la saisie par l’État de la mesa à ses peuples autochtones, les niveaux persistants de radiations dans la région et d’autres points chauds de contamination systématiquement négligés à travers le pays. Cet essai qui donne à réfléchir est à la fois intime et bien documenté, intégrant des entretiens avec les personnes les plus touchées par la contamination environnementale, depuis une militante antinucléaire autochtone Pueblo jusqu’à ses propres parents. Offrant une réponse humaine à ces forces destructrices, cette pièce mérite à elle seule un livre.

Parmi les autres points forts de cette collection rigoureuse, citons « Crystal Vortex », sur la possibilité de vivre une vie artistique queer définie par « des valeurs et des règles non déterminées par des mesures familières de productivité ou de gain financier » ; et « Le sens de la vie », une exploration des procès pour sorcières et de la féminité, ainsi qu’une défense fougueuse du fait de ne pas avoir d’enfants. Parfois, ses réflexions personnelles se sentent trop contraintes par un ensemble d’angoisses blanches et libérales de gauche, que Shapland tente d’interroger mais ne semble pas pouvoir aller au-delà (dans un passage sur les « soins personnels », elle décrit « un iceberg de blancs »). culpabilité : de quel droit ai-je le droit de prendre soin de moi, de mon esprit, de mon corps, quand le mien est le corps du colonisateur ? »). Le pessimisme paralytique de Shapland peut rendre difficile la séparation de ses pensées punitives de la dure réalité qu’elle cherche à exprimer.

Même si l’avenir ne s’annonce guère prometteur, Shapland est plus convaincante lorsqu’elle saisit un espoir timide mais essentiel. « Chaque jour est une question que nous nous posons : qu’est-ce que la vie ? » écrit-elle, imaginant la merveille de vieillir aux côtés de son partenaire. « Et répond: ce.»

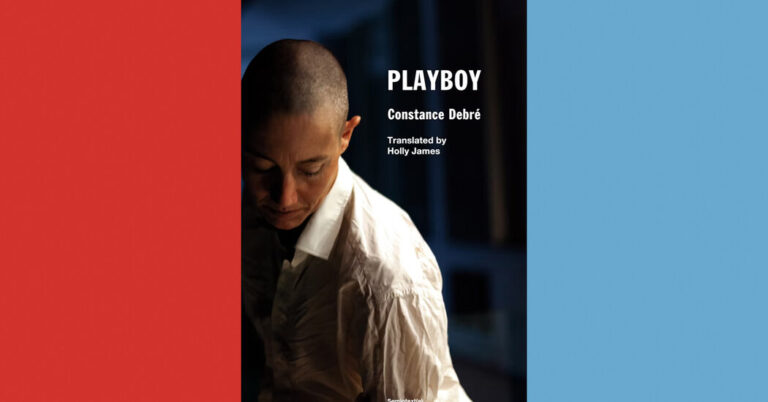

L’année dernière, une nouvelle traduction par Yan Yan de « L’Âge d’or » du regretté écrivain chinois populaire Wang Xiaobo a présenté aux lecteurs anglais son style ironique et ses scènes de sexe explicites et controversées. Ce même « humour noir » et cette description évocatrice de la vie dans la campagne chinoise du milieu du XXe siècle sont certainement présents dans la nouvelle traduction de Yan de la non-fiction de Wang des années 1990 – même si elle n’a peut-être pas vieilli aussi bien que sa fiction.

Les 35 courts essais contiennent des réflexions chargées d’ironie sur la jeunesse de Wang, ses voyages et son libéralisme dans la veine de Bertrand Russell. Les plus mémorables sont les passages dans lesquels Wang vire à la farce : l’histoire d’un « cochon non-conformiste » qui a échappé à l’enfermement et au massacre dans la commune où Wang a été envoyé pendant la Révolution culturelle, ou celle d’un camarade de classe d’enfance qui a mordu l’oreille d’un autre élève. Dans le dernier article, « La majorité silencieuse », l’un des meilleurs et des plus célèbres essais de Wang, l’auteur remet en question le pouvoir de la parole face à la répression. La tension entre le désir de Wang de s’exprimer et sa réticence compréhensible est à la fois tendue et satisfaisante. « Les gens n’apprennent pas seulement dans les livres, écrit-il, ils apprennent aussi dans le silence, et c’est la principale raison de la survie de mon humanité. »

Beaucoup de ces essais auraient bénéficié d’un contexte éditorial. En ce qui concerne le féminisme et l’homosexualité, Wang reste limité par des conclusions trop dépassées pour paraître révolutionnaires – qu’il y a effectivement beaucoup d’hommes homosexuels en Chine, ou qu’une fille « devrait avoir le droit de poursuivre ce qu’elle veut » dans la vie. Et les blagues peu recommandables sur l’autocastration et les représentations chargées de stéréotypes des Noirs laissent un arrière-goût nauséabond. La collection comprend également des évaluations critiques du travail du sociologue Li Yinhe, sans aucune mention du fait que les deux hommes étaient mariés. Si la note d’un éditeur ou d’un traducteur avait anticipé ces préoccupations, elle aurait pu permettre au lecteur de découvrir l’œuvre de Wang selon ses propres termes. Sans ce contexte, « Pleasure of Thinking » offre une lecture souvent déroutante, bien que généralement divertissante et parfois perspicace.