L’histoire sanglante de la littérature sur les vrais crimes

« Il y a eu 11 livres cartonnés sur moi », a déclaré le tueur en série John Wayne Gacy à un journaliste à la veille de son exécution en 1994. « Trente et un livres de poche, deux scénarios, un film, une pièce de théâtre Off Broadway, cinq chansons et plus de 5 000 livres. des articles. Que puis-je en dire ?

Ce que l’on peut en dire, c’est que le meurtre constitue une histoire lucrative, ce que les auteurs du vrai genre policier ont exploité ces dernières années pour forger une industrie multimillionnaire, plaçant des tueurs en série sur nos écrans, canalisant leurs voix dans nos oreilles, racontant leurs crimes. Des révélations « exclusives » dans des livres à succès. Nous pouvons considérer l’obsession du vrai crime comme une préoccupation contemporaine – avec les boutiques Etsy vendant des épingles en émail représentant le visage de Ted Bundy et sa Volkswagen, et les conventions criminelles remplissant des hôtels de la taille d’un casino avec des adolescentes dans T-shirts « Murderino ». Mais ces histoires macabres, et notre soif insatiable pour elles, sont monétisées depuis des centaines d’années.

Bien avant que le soi-disant Zodiac Killer n’envoie ses lettres aux journaux californiens, menaçant de tueries et d’attentats à la bombe si ses messages n’étaient pas imprimés, il y avait un aumônier de prison anglais nommé Henry Goodcole qui renforçait son modeste salaire en vendant des histoires sur la mort et le péché. Entre 1620 et 1636, Goodcole a servi comme « ordinaire » ou « visiteur » dans la prison notoirement anarchique de Newgate à Londres, son travail consistant à veiller au bien-être spirituel des prisonniers – en prêchant, en entendant les confessions et en dirigeant les offices derrière les murs épais et humides.

Newgate regorgeait de tueurs (ainsi que de débiteurs et de voleurs) et, ainsi plongé dans des histoires de sang et d’abomination, Goodcole y vit une opportunité de marché. Mais comment gagner son argent ? L’alphabétisation était en hausse en Angleterre et les bouleversements politiques, sociaux et religieux des années 1600 rendaient le public avide d’informations. Le meurtre, Goodcole s’en rendit compte astucieusement, figurait parmi les histoires qu’ils préféraient.

Ainsi, l’aumônier s’est tourné vers la production de brochures en prose imprimées à bas prix détaillant la vie et les crimes des détenus les plus dangereux de la prison. Les affiches présentaient des derniers aveux et des « entretiens » hyperboliques, souvent sauvagement embellis, avec les condamnés, et Goodcole fut pendant longtemps l’un des auteurs les plus éminents sur la véritable scène de crime.

Mais il n’était pas le seul à gagner de l’argent grâce au meurtre. Dans tout le pays, les dirigeants municipaux et les ecclésiastiques ont fait état d’horribles meurtres locaux comme moyen – du moins officiellement – de dissuader les criminels. Des publications telles que « Les triomphes de la vengeance de Dieu contre les péchés criants et exécrables du meurtre volontaire et prémédité », écrit par un marchand d’Exeter nommé John Reynolds et vendu sur Fleet Street à partir de 1621, exagérait les détails à la fois des crimes scandaleux commis par ses sujets et des châtiments qui leur étaient infligés. À qui la faute si le public était prêt à vider ses poches pour une telle excitation ?

Bientôt, toute personne ayant accès à un imprimeur pourrait produire des panneaux publicitaires et les vanter auprès d’un public avide de sensationnalisme. Au XIXe siècle, la folie du meurtre s’était emparée de Londres. Des tueurs tels que William Corder, James Greenacre et Daniel Good sont devenus des noms connus, leurs effigies érigées en cire dans la tristement célèbre Chambre des Horreurs de Madame Tussaud. Les théâtres présentent des spectacles sur les ignobles et les dépravés. Les soi-disant penny dreadfuls – des romans en série bon marché – parlent de bandits rebelles et de jeunes filles massacrées.

Pendant une grande partie du siècle, la peine capitale a encore eu lieu en public. Des foules immenses se sont rassemblées pour assister aux spectacles carnavalesques des pendaisons, y compris Charles Dickens, qui a écrit dans une lettre au Times de Londres en 1849 qu’il n’avait jamais vu « un spectacle aussi inconcevable et horrible que la méchanceté et la légèreté de l’immense foule ». » Il a assisté à des pendaisons plus d’une fois, uniquement pour avoir une vue d’ensemble complète à utiliser dans ses écrits, bien sûr.

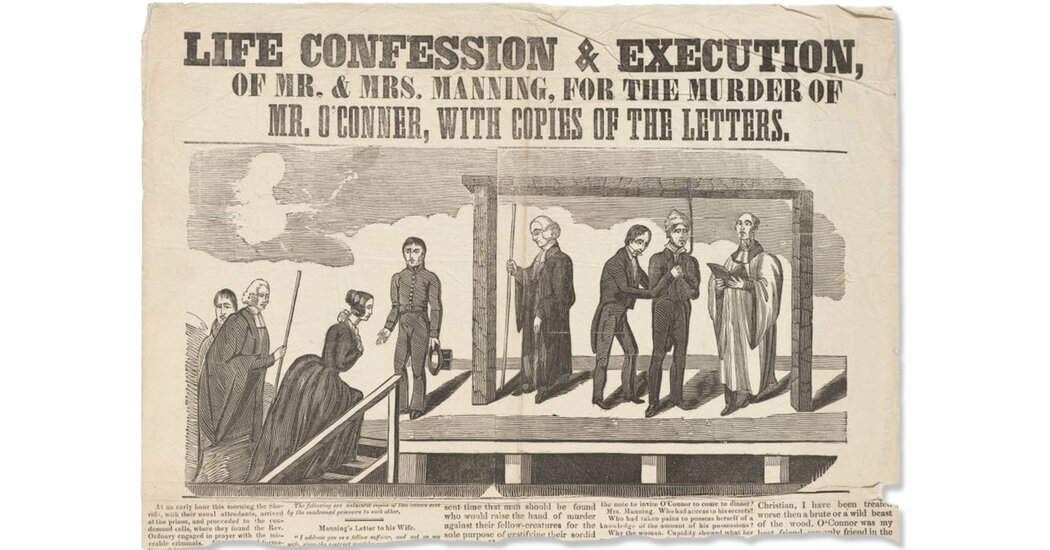

Les vendeurs de ballades et de ballades de rue de Londres se sont jetés sur la véritable ferveur du crime avec un esprit d’entreprise joyeux, dirigeant le magazine satirique Punch pour les accuser de profiter de « l’abomination du sang ». Les panneaux étaient diffusés rapidement et de manière séquentielle chaque fois qu’un crime suscitait l’intérêt du public. Premièrement, ils ont couvert les détails du crime ; puis le procès ; et, enfin et « de la manière la plus profitable », comme l’écrit l’historienne Judith Flanders dans « The Invention of Murder » (2011), la « lamentation douloureuse » ou la « dernière confession » du criminel, incluant souvent une description vivante de l’exécution (même si cela n’avait pas encore eu lieu). Une telle couverture médiatique a transformé les tueurs en célébrités. Lors de l’accrochage de James Greenacre, des tartes et des illustrations de portraits ont été vendues en son honneur.

Certaines affiches se vendent à plus d’un million d’exemplaires, souvent au pied de la potence avec un corps encore balançant. En 1849, lors de la double pendaison de Frederick et Maria Manning – un duo mari et femme qui assassina l’amant de Maria et cacha son corps sous leur sol en dalles – on estime que deux millions et demi de bordées furent achetées, soit plus de 30 fois le nombre. d’exemplaires du populaire Illustrated London News vendus l’année précédente.

Au fil du temps, les écrans sont devenus plus sophistiqués, sinon dans leur contenu, du moins dans leur format. De feuilles simples destinées aux semi-alphabètes, ils se sont transformés en éditions de plusieurs pages présentant des gravures sur bois complexes de cadavres et des scènes d’action brutalement comiques. Les gros titres promettaient « un meurtre barbare et horrible », « une nouvelle formidable et horrible » ou « des lignes élégiaques sur le meurtre tragique du pauvre idiot Jamie ».

Les histoires elles-mêmes étaient parfois manifestement plagiées. Une affiche populaire, « Une copie de versets sur Mary Arnold, la monstre femelle » (1843), On raconte l’histoire d’une femme qui, afin de faire de sa fille une mendiante plus prospère, l’a aveuglée en plaçant des scarabées dans des coquilles de noix et en les attachant sur ses yeux jusqu’à ce qu’ils lui mangent la chair. Présentée comme un fait, l’histoire était une intrigue tirée de « Les Mystères de Londres » de GWM Reynolds, une série épouvantable qui, dans les années 1850, attirait plus de lecteurs que Dickens.

Alors que les pendaisons publiques ont cessé et que les journaux sont devenus suffisamment bon marché pour que la classe ouvrière puisse les obtenir, les journaux ont fini par tomber en disgrâce. Mais le précédent était créé. Aujourd’hui, les théories sur notre appétit pour les histoires vraies de crimes abondent. Certains avancent que nous les lisons pour satisfaire un besoin humain de jouer au détective, de mettre de l’ordre dans le chaos. Comme le dit Alice Bolin dans « Dead Girls : Essays on Surviving an American Obsession » (2018), « notre obsession culturelle pour les histoires de meurtres et le système de justice pénale est un excellent exemple de l’envie de raconter une réalité qui est fondamentalement inexplicable ». D’autres soutiennent que nous nous tournons vers ces récits pour apprendre à éviter de devenir nous-mêmes des victimes, ou parce qu’ils encouragent l’empathie, qui a une fonction sociale bénéfique.

Pourtant, l’idée selon laquelle nous nous nourrissons d’histoires criminelles vraies parce qu’elles ont quelque chose à nous apprendre – parce qu’elles sont bien pour nous – contourne une vérité inconfortable : nous lisons ces histoires parce qu’elles procurent du plaisir. Nous sommes des gloutons des macabres. Nous dévorons et nous crions, mâchant avec voracité les détails du meurtre. Et ainsi, tout comme il y aura toujours du crime, il y aura toujours quelqu’un, la plume levée, attendant d’écrire à ce sujet.