Deux livres sur les sorcières – The New York Times

Des étranges sœurs de « MacBeth » à la méchante belle-mère de Blanche-Neige, les sorcières enchantent depuis longtemps notre imaginaire collectif. Ils sont dangereusement séduisants ; ce sont de vieilles sorcières ; trompeur; étranger à la société; célibataire et sans enfants. Ce sont presque toujours des femmes.

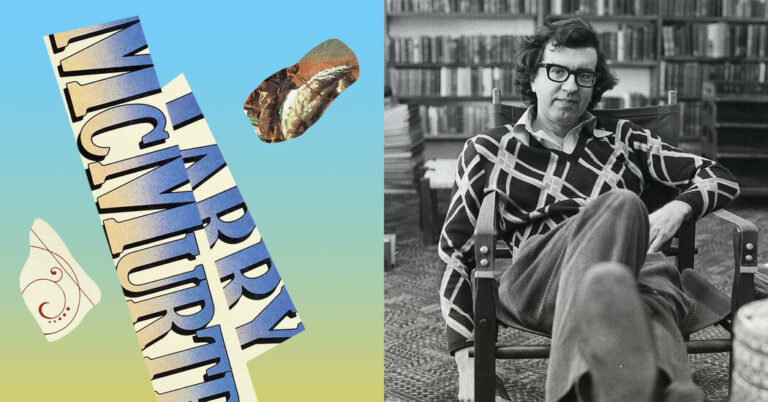

Dans « Ashes and Stones », une biographie de groupe incantatoire imprégnée de récit personnel, Allyson Shaw fouille des vies exploitées par la littérature et la culture pop, appelant les chasses aux sorcières par ce qu’elles étaient : le féminicide. Des dizaines de milliers de femmes à travers l’Europe ont été assassinées entre le XVIe et le XVIIIe siècle lors d’exécutions extrajudiciaires sanctionnées par l’État. Au moins 2 000 ont eu lieu en Écosse, en grande partie sous l’impulsion du roi protestant Jacques VI et moi-même, dont la traduction de la Bible commande : « Tu ne laisseras pas vivre une sorcière ».

Shaw décrit Jacques Ier comme un sadique animé par l’illusion que les « sorcières » jugées à Copenhague conspiraient avec leurs sœurs écossaises au nom des serviteurs du diable pour renverser son pouvoir. Sous son autorité, les propriétaires fonciers et les dirigeants religieux surveillaient leurs femmes. Les taches de vieillesse d’un aîné sont devenues la marque du diable. Les problèmes financiers d’un homme devenaient un motif pour accuser son serviteur de recourir à la sorcellerie contre lui, comme dans le cas de Gelie Duncan. Elle était une cible facile : une « guérisseuse » qui aimait les promenades au clair de lune. Duncan a été arrêtée, interrogée et torturée pour qu’elle avoue son rôle de ce que Shaw appelle « le premier fantassin de la puissante armée de Satan ». Un témoin de son procès officiel a rapporté que le roi Jacques « prenait un grand plaisir » à regarder. Après que ses pouces furent cassés, le roi lui ordonna d’interpréter sur une harpe la musique qu’elle faisait pour le diable.

Les aveux de sorcellerie, principales sources de Shaw, ont été enregistrés par les accusateurs, les interrogateurs et les juges. Frustré par le manque de détails humanisants dans ces récits unilatéraux, Shaw se lance dans un pèlerinage à travers l’Écosse vers des monuments commémoratifs où les accusés ont vécu, sont morts et, dans certains cas, ont survécu, estropiés et ostracisés. Originaire de Californie, elle emménage dans un cottage sur la côte nord-est de l’Écosse, sa patrie ancestrale. Elle se décrit elle-même comme une « sorcière des haies », une « penseuse liminale, quelqu’un d’ouvert aux limites où s’infiltrent d’autres façons de connaître ».

Shaw passe sur des traces vieilles de plusieurs siècles comme des doigts sur du braille ; le rythme de sa voix sur la page est une magie lyrique. À Spott, une pierre commémorant Marion Lillie se trouve « sans prétention » sur une lisière d’un terrain florissant le long d’une autoroute. « A la Pierre de Marion, cette verge verte abrite aussi notre mémoire de l’accusé. » Aux Orcades, Shaw rend hommage à une mère célibataire exécutée, une adolescente nommée Elspeth.

« Ashes and Stones » se caractérise par un respect pour la terre qui a absorbé les cendres de l’injustice. Shaw rend hommage aux traqués tout en élevant les sorcières modernes auto-identifiées comme des archétypes féministes.

Dans « L’année des sorcières », Diana Helmuth aborde la sorcellerie avec la déférence d’un adolescent jouant sur une planche Ouija lors d’une soirée pyjama. Lassée pendant l’isolement Covid, elle décide de se plonger pendant un an dans la sorcellerie contemporaine afin de pouvoir écrire un livre sur celle-ci. Helmuth annonce sans vergogne qu’elle s’appuiera sur le best-seller d’AJ Jacobs « L’année de la vie biblique » comme modèle. C’est une révélation étrange de la part de quelqu’un en quête d’originalité « dans un monde d’homogénéité croissante », mais Helmuth adapte son sujet au prototype – le ton drôle, le partenaire comme fleuret, la mise en scène du matériel source pour une séance photo. Helmuth publie le sien sur Instagram avec la légende « Nouveau projet, qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? »

Elle commence son voyage en recherchant sur Google les « meilleurs livres pour sorcières débutantes » car « Internet est l’endroit où j’ai trouvé toutes les autres informations de ma vie ». Elle consulte TikTok et Twitter. Elle dépose une douzaine de tomes de sorcellerie dans son panier en ligne et démarre le chronomètre, nous invitant à un voyage qui couvrira la fatigue de Zoom, les cartes de vaccination, Delta, Omicron et la fin des mandats de masques.

Une sorcière américaine moderne est une canalisatrice d’énergies – « essentiellement un routeur Wi-Fi » – et tout ce qu’elle veut être, écrit Helmuth, dissipant ainsi les stéréotypes sur les rebelles gothiques, et plus encore. La religion propose à ses adeptes une sorte de programme d’auto-assistance concocté à partir d’un buffet de pratiques souvent culturellement appropriées (l’auteur les aborde avec sensibilité tout au long).

Elle commence à remplir son assiette de cristaux et de pentacles, de cartes de tarot, de sorts, d’astrologie (qu’elle aimait autrefois « vraiment, vraiment ») et de la technique séculaire de méditation guidée, entre autres outils adoptés par la psychologie traditionnelle. Elle fréquente le « camp des sorcières » et fait des pèlerinages à Salem et Stonehenge.

Le jour 170, elle écoute une playlist Spotify de musique de synthétiseur en ré mineur et prépare un autel de fortune fabriqué en carton surmonté d’une vache en plastique. Le but est de communier avec la déesse Isis. Plein d’espoir mais sceptique, Helmuth exploite le potentiel d’attraction ici et ailleurs avec un humour sardonique. À sa grande surprise, l’exercice donne des résultats. Une transe auto-induite a conduit à une acceptation radicale de soi. Au jour 175, elle a le pouvoir de publier son poids sur Instagram.

Dans un coven, elle participe à un rituel de purge du chagrin autour d’une personne ou d’un événement. Helmuth choisit de se concentrer sur son père, un toxicomane qui l’a abandonnée quand elle avait 4 ans et est décédé subitement alors qu’elle était adolescente, juste au moment où ils commençaient à raviver leur relation. Ce qui suit – une réflexion déchirante intégrée à une scène captivante – démontre la capacité sous-utilisée de Helmuth à créer un récit avec élan.

Dans son épilogue, Helmuth rejoint Shaw pour présenter de solides arguments féministes en faveur de la récupération du mot « sorcière » des stéréotypes, en l’associant plutôt au sens écologique et en l’emportant sur le patriarcat. La culture dominante commence à présenter les sorcières comme des agents féminins enhardis pour le bien. Dans la comédie musicale « Wicked », la sorcière protagoniste, Elphaba, se transforme d’un paria timide en une puissante militante des animaux célèbre pour avoir embrassé sa sensualité. Mais la peau d’Elphaba reste verte – un cliché de sorcière né il y a des siècles sur les visages décolorés des femmes battues et brûlées vives. Trotter des petites filles portant des chapeaux noirs pointus à Halloween ne semble soudainement plus si mignon.

Comment les passages à tabac brutaux infligés à des femmes innocentes sont-ils devenus des éléments de divertissement ? Et quelles horreurs de notre histoire relativement récente seront balayées sous le tapis comme le produit de « temps non éclairés » ? Les réponses, bien entendu, dépendent de celui qui raconte les histoires.