Critique de livre : « The Bee Sting », de Paul Murray

Dans le dernier roman de Paul Murray, « The Bee Sting » – un conte épique remontant à des décennies et s’étendant sur environ 650 pages – les choses sont assez apocalyptiques pour une famille malchanceuse, et c’est avant nous arrivons au changement climatique. Les problèmes, pourrait-on dire, viennent de l’intérieur de la maison.

La famille Barnes, autrefois riche, a été durement touchée par le krach financier de 2008, un peu comme « la moitié des magasins de Main Street » dans leur ville irlandaise. Pourtant, alors que d’autres se stabilisent, les Barnes coulent.

Le patriarche, Dickie Barnes, dirige la concession automobile et la franchise de garage que son père a créées, mais Dickie n’a jamais eu le don de vendre. Pour aggraver les choses, après une conversation cruciale avec sa fille sur l’environnement, Dickie préfère dissuader les clients d’acheter des voitures plutôt que de leur en vendre une. En plus de tout cela, il y a un mécanicien voyou qui vole des convertisseurs catalytiques et qui sape la réputation des Barnes.

Dans une situation désespérée, Dickie est contraint de fermer l’un de ses garages et sa femme, Imelda, « la plus belle fille des quatre provinces », commence à revendre leurs biens pour joindre les deux bouts. Leurs enfants – l’adolescente Cass, qui se fraye un chemin jusqu’aux finales, et PJ, 12 ans, qui passe ses journées à envoyer des textos à un inconnu au sujet des jeux vidéo et de l’intention de s’enfuir – sont laissés à patauger dans leurs propres angoisses bien décrites.

Et ce ne sont que les problèmes de surface des Barnes, les pointes métaphoriques des icebergs qui fondent.

Chaque membre de la famille Barnes est également confronté à des démons intérieurs, que nous apprenons à travers des chapitres alternés dédiés à chaque personnage. Dans les sections d’Imelda, des morceaux de flux de conscience sans ponctuation (un choix évoquant son manque d’éducation formelle), nous apprenons qu’elle a grandi dans la pauvreté avec un père violent; de sa rencontre avec son véritable bien-aimé, non pas Dickie mais son frère Frank; de la mort tragique de Frank; et de l’abeille qui l’a piquée le jour où elle a épousé Dickie à sa place, ce qui semblait une punition, ou peut-être un présage ?

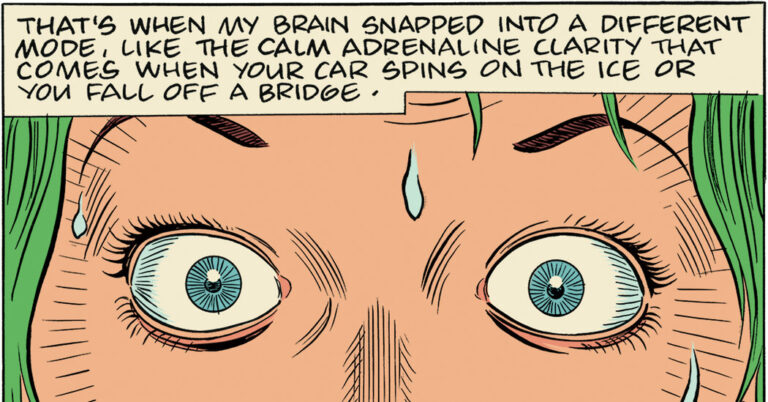

Dans les sections de Dickie, nous revenons sur ses derniers jours en tant qu’étudiant du Trinity College et sur les secrets qu’il a gardés là-bas, qui alimentent ses problèmes actuels – un maître chanteur menace de le détruire. Mais au lieu de communiquer ses peurs, Dickie construit un bunker dans les bois avec l’aide de son homme à tout faire, le préparateur apocalyptique Victor. (Dans une tournure tragi-comique, le puits qu’ils creusent leur donne E. coli.) Cass en conflit, qui était sûre d’avoir échoué à ses examens, parvient à entrer dans Trinity, où elle partage une chambre avec une ennemie de premier ordre, Elaine, et ragoûts sur qui elle veut être. Sweet PJ est ciblé par un intimidateur qui prétend que sa mère a été arnaquée par le garage de Dickie – puis il est ciblé par quelqu’un d’encore pire.

Tout cela peut sembler sombre, mais l’écriture de Murray est une pure joie – propulsive, perspicace et semée d’observations hilarantes. (Prenez PJ sur « Pet Sematary »: « La morale du film est que vous pouvez techniquement ramener les choses mais c’est beaucoup de problèmes et à la fin de la journée, vous souhaiterez probablement ne pas l’avoir fait. ») Et dans ce famille malade, il y a des moments brillants d’amour incroyable.

À travers les innombrables drames personnels des Barnes, Murray explore les contradictions sans fin de l’humanité : à quel point la vie est brutale et belle. Comment cassé et aussi plein de potentiel. Comme c’est infiniment chargé et constamment prometteur. Que nous puissions vraiment changer de cap ou non, les malheureux Barnes vous feront espérer, même après avoir tourné la dernière page du roman.