Critique de livre : « Le silence du chœur », de Mohamed Mbougar Sarr

À un moment donné de l’histoire récente, les mérites de la lecture de fiction littéraire sont devenus inextricablement liés au potentiel du genre à susciter l’empathie, en particulier envers les personnages dont la vie est radicalement différente de la nôtre. Dans ce contexte, la littérature a une valeur tangible (et peut-être commerciale) en grande partie parce que nous espérons que ce qui est vrai sur la page puisse être vrai dans la réalité. Si nous rencontrons des personnages inconnus, peu familiers ou même peu sympathiques dans un roman, et que nous trouvons encore de la place dans notre cœur pour prendre soin d’eux, alors peut-être serons-nous plus susceptibles de le faire lorsque de tels personnages s’échoueront sur nos propres côtes.

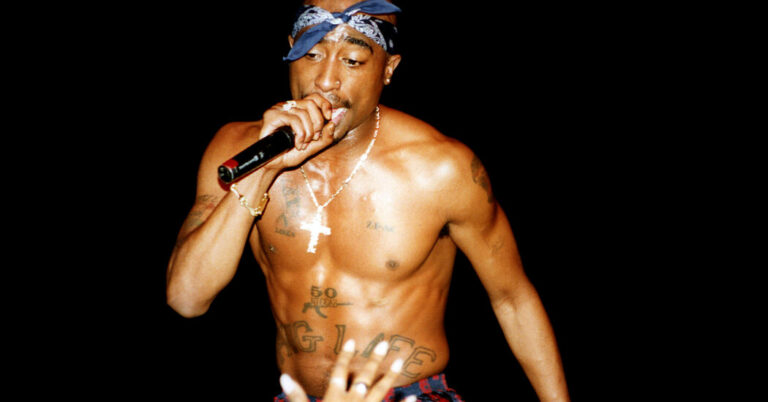

Le deuxième roman de Mohamed Mbougar Sarr, « Le silence du chœur », s'ouvre sur l'arrivée de 72 migrants dans un village sicilien fictif appelé Altino, un cadre narratif idéal pour tester la capacité empathique d'un roman. Les migrants, originaires de divers pays africains, dont le Sénégal, le Nigeria, le Ghana et le Mali, sont collectivement appelés les ragoût, italien pour « les gars ». Ils représentent un côté d’une équation qui met en contact deux manières radicalement différentes. De l'autre côté se trouvent les habitants d'Altino : les travailleurs humanitaires, les poètes, les prêtres, les bouchers, les médecins et les hommes politiques qui vivent à l'ombre de l'Etna et luttent contre l'arrivée des ragazzi.

Les migrants sont peut-être les nouveaux arrivants, mais Sarr est un écrivain trop intéressant et réfléchi pour simplement répondre à l’inévitable question : les braves gens d’Altino apprendront-ils à se soucier de ces hommes ? Son intérêt est plutôt de trouver quel type de forme narrative, le cas échéant, est le mieux adapté à une telle tâche. Ce faisant, Sarr emploie presque toutes les formes littéraires disponibles, y compris des monologues, des intermèdes historiques et des dialogues quelque peu didactiques sur les plans malveillants d'un homme politique d'extrême droite.

Le cœur émotionnel plus conventionnel du roman réside dans les notes du journal de Jogoy, arrivé en Sicile en provenance du Sénégal des années avant le reste des migrants et qui travaille maintenant comme traducteur pour une agence de réinstallation. L’intimité et la grâce lyrique de ses récits contrastent fortement avec la voix du politicien d’extrême droite, ainsi qu’avec la voix hantée et culpabilisée de Fousseyni Traoré, un réfugié malien. L'histoire de Traoré est si difficile à raconter que Sarr interrompt la narration à mi-chemin et en fait une pièce de théâtre.