‘Sybil’ 50 ans plus tard – Le New York Times

Avoir 50 ans est rarement facile pour une femme, et « Sybil » ne fait pas exception.

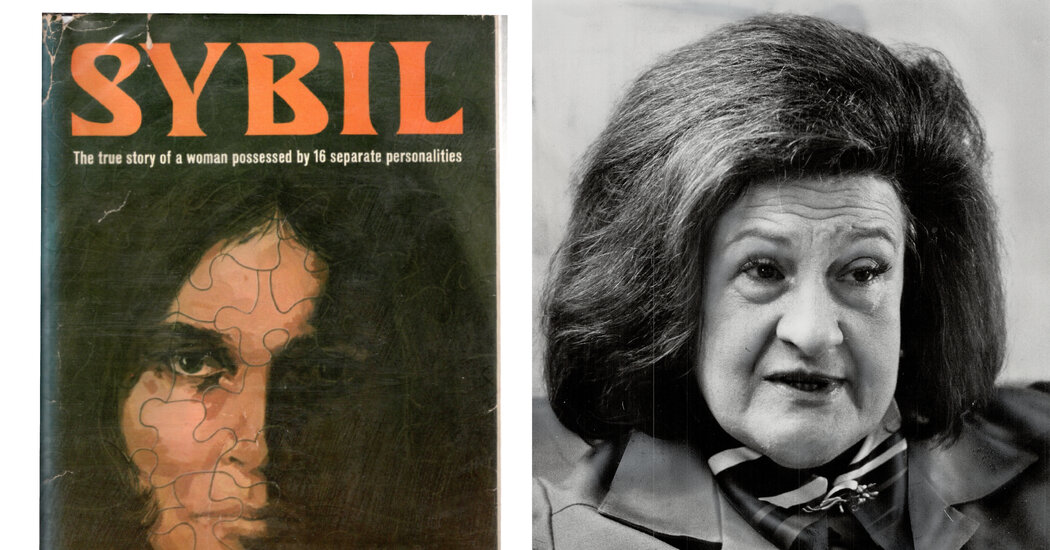

Ce classique terni – «l’histoire vraie et extraordinaire d’une femme possédée par seize personnalités distinctes», pour invoquer le plus aboyeur de carnaval de ses différents sous-titres – a depuis sa publication en 1973 été rejeté par la critique; coincé sur la liste des best-sellers entre Lillian Hellman et Howard Cosell comme lors d’un dîner cauchemardesque ; transformé en deux téléfilms différents; atelier comme comédie musicale; cité dans la littérature psychiatrique; démystifié, disséqué et défendu.

On rapporte qu’elle s’est vendue à plus de six millions d’exemplaires, elle est vaillamment restée en circulation toutes ces années, mais on ne peut pas lui reprocher d’avoir l’air un peu effiloché sur les bords.

« Sybil » fait partie d’un long défilé américain de livres sur les femmes en détresse psychologique, précédé dans les années 1960 par « I Never Promised You a Rose Garden » et « The Bell Jar », suivi dans les années 1990 – le manteau qui se détache – par le confessionnaux « Girl, Interrupted » et « Prozac Nation ». Il hantait les adolescentes (et sûrement certains garçons) depuis les étagères de leur chambre, avec ses couvertures distinctives d’un visage divisé comme les éclats d’un miroir brisé, ou fracturé en morceaux de puzzle.

Moi aussi, j’ai été intrigué par ce couvercle de miroir, mais complètement perplexe par le texte. En y revenant à l’âge adulte, je ne peux que voir « Sybil » alourdie par toute l’érudition et le scepticisme qui sont venus l’entourer, comme des accessoires cliquetants et surdimensionnés. Le livre est une curiosité historique et un récit édifiant sur l’illusion culturelle de masse qui fait que l’on se demande quels diagnostics à la mode actuels – témoin les « tics TikTok » – pourraient justifier un interrogatoire plus approfondi.

Apparemment du jour au lendemain, « Sybil » a pathologisé l’idée que l’on pouvait « contenir des multitudes », comme Walt Whitman l’a écrit dans son exubérant « Song of Myself ». Son héroïne avait subi un traumatisme extrême dans son enfance et avait développé un ensemble de personnalités différentes pour y faire face. Avec l’aide d’un médecin attentif, elle les intégrerait dans une seule identité et deviendrait entière et mature.

C’était une histoire remarquable – et à ce moment de Women’s Lib et de l’évolution des rôles de genre, une histoire étrangement relatable: en quelque sorte un morceau avec « The Exorcist », sorti la même année, et cette publicité de parfum dingue Enjoli avec un porte-parole ramenant à la maison le bacon, le faire frire dans une poêle et ne jamais vous laisser oublier que vous étiez un homme.

Intitulé à l’origine « Qui est Sylvia? » (l’éditeur a jugé ce nom trop juif), « Sybil » a été écrit par Flora Rheta Schreiber en étroite collaboration avec son sujet, une artiste et enseignante qui dans la vraie vie était Shirley Ardell Mason de Dodge Center, Minnesota, et psychanalyste de longue date de Mason, Cornélia Wilbur. Quel est le point commun entre les trois femmes ? Magazines : les mêmes bibles de la servitude domestique que Betty Friedan a si bien scrutées dans « The Feminine Mystique ».

Interdite de créer de la fiction par ses parents, qui étaient de stricts Adventistes du Septième jour, Mason, enfant, a plutôt découpé et réarrangé des lettres et des mots à partir d’exemplaires du Ladies’ Home Journal et de Good Housekeeping, « comme un kidnappeur préparant une demande de rançon », a écrit Debbie Nathan dans «Sybil Exposed», son enquête médico-légale de 2011 sur le trio, qui s’inspire largement des papiers de Schreiber au John Jay College.

Schreiber, qui aspirait à une carrière littéraire et avait à un moment donné une relation amoureuse avec le fils aîné du dramaturge Eugene O’Neill, a écrit des profils de célébrités et des articles de psychologie pop pour des médias tels que Cosmopolitan. Et Wilbur, qui avait traité l’acteur Roddy McDowall – Cas 129 dans un livre qu’elle a co-écrit sur les causes et le «traitement» de l’homosexualité masculine – avait soif du genre de large public que les magazines attiraient alors.

Écrit selon les normes de reportage alors lâches des magazines féminins, avec des pseudonymes accordés et des faits modifiés ou complètement fabriqués, « Sybil » est mieux lu moins comme une étude de cas dans le mode de « Fragment d’une analyse d’un cas d’hystérie » (le même Dora plus célèbre et interrogée) que comme une histoire d’horreur. Et en effet Schreiber, admirant le succès de « In Cold Blood » de Truman Capote, aspirait dès le début à faire un « roman de non-fiction ».

Ses détails choquants d’abus de la part d’une mère probablement schizophrène – des lavements à l’eau froide administrés pendant que la jeune «Sybil Dorsett» est suspendue à l’envers à un cordon d’ampoule au-dessus de la table de la cuisine sont une «ministration maternelle matinale», pour utiliser Schreiber. la terminologie affectée – dépasse celle du roman « Carrie » de Stephen King. Sybil aurait eu une perle enfoncée dans son nez; un bouton crochet inséré dans ses organes génitaux; et avait les yeux bandés et enfermé dans un coffre.

Plutôt que des pouvoirs télékinésiques, elle développe une capacité surnaturelle à assumer différentes personnalités. En difficulté dans le travail et l’amour, elle se retrouve à se dissocier de la réalité, à « perdre du temps ». Lors d’une session, elle commence à parler avec un accent campagnard et s’identifie comme « Peggy ». Le nombre et la variété de ces différents personnages – qui incluent deux charpentiers masculins, «Mike» et «Sid» – augmentent de façon exponentielle dans un «entourage de moi alternés».

Les vraies études de cas ici sont des fautes professionnelles médicales et journalistiques. Wilbur, selon n’importe quelle métrique moderne, a franchi la ligne du transfert à l’enchevêtrement. Elle s’est glissée dans le lit de son patient pour lui administrer un traitement par électrochocs avec un appareil obsolète, a distribué du Pentothal (un barbiturique alors considéré à tort comme un sérum de vérité) jusqu’à la dépendance, et l’a emmenée dans des voyages effrayants.

Présentée avec une lettre triste de Mason qu’elle avait « essentiellement menti » non seulement sur les différents moi mais aussi sur les tortures de sa mère, Wilbur a refusé de reconsidérer son diagnostic, a rapporté Nathan. Sa patiente était dans un état de « résistance » à la terrible vérité, soutient le psychiatre.

Lorsque Schreiber a essayé de jouer à Capote, visitant le Dodge Center et examinant les dossiers médicaux de Mason, elle a trouvé de nombreuses incohérences. Mais les trois femmes étaient trop investies émotionnellement et économiquement dans le projet pour l’abandonner, créant même une société appelée Sybil Inc.

La notion de personnalités multiples est restée une grande entreprise. Au cours de son bref passage dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux de 1980 à 1994, les cas se sont multipliés parmi la population féminine, ainsi qu’une fièvre de souvenirs retrouvés attisés par un autre livre depuis discrédité, « Michelle se souvient ». Peut-être jamais auparavant ou depuis la profession médicale n’a-t-elle été aussi mêlée à histoire. Quoi de plus dramatique, de plus convaincant qu’un protagoniste et de nombreux acteurs de soutien dans un seul corps ? (Le manuel décrit maintenant la condition de manière moins suggestive, comme un trouble dissociatif de l’identité.)

Hollywood avait déjà récolté « The Three Faces of Eve », un best-seller sur le cas de Christine Costner Sizemore ; le film a valu à Joanne Woodward un Oscar en 1958. (Woodward jouerait Wilbur dans le premier téléfilm de « Sybil ».) Le phénomène de la personnalité multiple est devenu un pilier des talk-shows, de Schreiber et Wilbur apparaissant sur Dick Cavett à Oprah Winfrey déclarant c’est « le syndrome des années 90 ». L’un de ses invités, Truddi Chase, a identifié 92 personnalités distinctes, que Chase a appelées The Troops.

Les mémoires de la condition, y compris le best-seller de Chase « When Rabbit Howls », abondaient. Les amis de la vraie « Sybil » sont arrivés avec des suites, mettant en valeur ses peintures. D’autres représentations cinématographiques allaient du sublime (Edward Norton dans « Primal Fear ») au ridicule (Jim Carrey dans « Me, Myself & Irene »).

Peu de gens se souviennent de Michelle, mais Sybil, avec tous ses addenda de mise en garde, perdure. En plus de l’ensemble de la saga, son psychiatre a également figuré dans le cas de Billy Milligan, le « violeur de campus » acquitté dit avoir 24 personnalités, dont l’histoire a été racontée par l’auteur Daniel Keyes.

« The Crowded Room », une mini-série de 10 épisodes inspirée de Milligan, commencera à être diffusée sur Apple TV + le mois prochain. Les sables de la santé mentale peuvent toujours changer, mais lorsqu’ils sont exploités pour le matériel, ils sont sans fond.