Critique de livre : « L’horrible histoire des belles choses », par Katy Kelleher

Les activités que nous avons tendance à considérer comme distinctement humaines n’ont souvent rien à voir avec la survie immédiate. Nous badigeonnons de peinture sur des toiles, nous jouons des airs sur des instruments, nous imaginons un monde qui n’existe pas et nous lisons sur les personnes fictives qui y vivent. Mais parfois, la poursuite humaine de la joie et du plaisir peut créer la destruction. Nous avons du mal à accepter le concept d’assez. Nous recherchons imprudemment et sans relâche des choses que nous voulons mais dont nous n’avons pas besoin.

Dans « The Ugly History of Beautiful Things », Katy Kelleher écrit sur les efforts extrêmes et parfois hideux que les gens ont déployés pour obtenir des objets de beauté convoités : ruiner leur santé, détruire la planète, infliger des souffrances aux autres. En tant que personne ayant des antécédents de dépression qui a entraîné l’automutilation et des pensées suicidaires, elle dit que la beauté a contribué à lui donner le but de la maintenir en vie : « L’espoir de la beauté me fait quitter mon lit chaque matin plutôt que de moisir dans les draps jusqu’à ce que Je développe des escarres.

Pourtant, la beauté qu’elle recherche est également liée à des sentiments de culpabilité. « Je n’ai jamais trouvé un objet qui n’a pas été touché par la dépravation de la cupidité humaine ou qui n’a pas été souillé par les effets chimiques du temps », écrit Kelleher. Elle achète des bibelots et génère des ordures. Journaliste qui écrit sur la maison et le design, elle se rend compte que c’est son travail d’encourager les autres à faire de même.

Heureusement, ce livre n’est pas sa pénitence – c’est plus surprenant et ambivalent que cela, et il n’y a pas de réprimande ici, même si une partie de ce qu’elle raconte est dérangeante et vraiment horrible. Kelleher souligne qu’un élément de laideur peut faire partie de l’attrait d’un objet, en faisant la distinction entre la beauté intrigante et la beauté ennuyeuse. Il y a, bien sûr, la notion japonaise de wabi-sabi, qui soutient que l’imperfection peut être un rappel de l’impermanence et de la contingence de la vie ; une fleur en décomposition peut transmettre une autre couche d’expérience qu’une fleur fraîche ne le fera pas. Elle ne mentionne pas explicitement l’esthétique japonaise, mais un chapitre sur le fétichisme nazi pour la porcelaine blanche étincelante m’a fait relire « L’éloge des ombres » de Tanizaki, dans lequel il écrit qu’il voulait des toilettes en bois laqué noir.

Mais une histoire laide est différente. Sa connaissance peut nuire à l’attrait d’un objet même si elle signale l’opportunité de l’objet – ce qui montre clairement à quel point quelque chose est rare, et donc comment la rareté a aidé à déterminer sa valeur. Au 19e siècle, un chasseur d’orchidées aurait pu être mangé par un tigre ou disparaître à jamais quelque part dans les fourrés de la jungle. Pendant la Renaissance, les verriers vénitiens travaillaient souvent avec des matériaux toxiques comme le plomb et le mercure ; ceux qui ne deviendraient pas fous à cause des vapeurs ou ne mourraient pas de mystérieuses maladies d’estomac auraient encore à craindre d’être assassinés par des rivaux verriers ou, s’ils tentaient d’émigrer, par leurs dirigeants autocratiques.

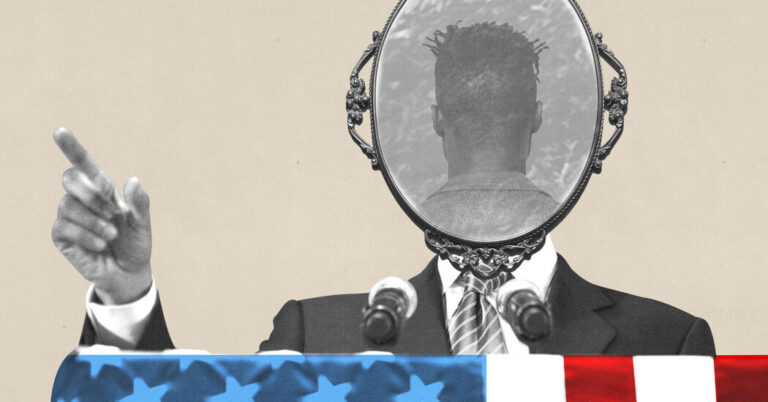

Les miroirs que ces verriers ont si minutieusement créés ont depuis atteint le statut de biens de série, faisant partie d’un système qui a éliminé certains risques tout en en générant d’autres. Les miroirs étaient rares et suffisamment prisés pour être associés à la scrutation et à la magie ; maintenant, déplore Kelleher, ils sont si communs qu’ils sont pris pour acquis, ou bien tournés en dérision comme de simples objets de vanité au lieu de merveilleux engins qui permettent le « sentiment de crainte » qui accompagne le fait de se voir.

Kelleher organise son livre par objet, avec des chapitres sur les pierres précieuses (ombragées par la violence), sur le maquillage (ombragé par la toxicité), sur le parfum (ombragé par les excrétions animales), entre autres. Elle a le don de relier habilement ses propres souvenirs et ses goûts à l’histoire des objets eux-mêmes. Elle ne veut pas de cruauté dans ses marchandises, alors elle remplit des vases de verdure cueillie et achète une robe de soie d’occasion. « Je voulais sentir un tissu qui effleure ma peau comme une brise », explique-t-elle. « Avez-vous déjà enfilé une robe de soie autour de votre corps et l’avez sentie effleurer vos mamelons? »

La plupart des gens dans le monde répondraient sans aucun doute non ; la soie est toujours un produit de luxe, même si elle a été rendue plus accessible par des pratiques de travail abusives. Kelleher se débat avec certains de ces problèmes épineux, bien que son enthousiasme soit plus palpable lorsqu’elle écrit sur les marchandises elles-mêmes. Nous aspirons à de belles choses qui nous procurent un plaisir sensuel – cela semble assez évident. Mais un bien de luxe « n’a jamais été destiné à être accessible à tous », écrit-elle – cela semble également évident. Alors, quelles sont les implications de cela? Tous ceux qui veulent sentir la caresse d’un peignoir en soie ne peuvent pas se le permettre, surtout s’il est fabriqué de manière éthique. Faut-il freiner ses envies ? Ou est-ce que cela revient à laisser l’élite s’en tirer : elle fait ce qu’elle veut, tandis que nous autres nous contentons de ce que nous pouvons obtenir ?

C’est beaucoup de pression de mettre une robe légère, mais comme Kelleher le sait, vous ne pouvez pas écrire sur ce sujet sans au moins faire un geste vers le plus gros : l’existence et la mortalité, le capitalisme et la consommation. À la fin du livre, elle arrive à une détente avec son propre désir. Elle reconnaît qu’elle peut apprécier la beauté sans la posséder – elle peut emmener sa fille à la plage et faire des mandalas à partir de fragments de coquillages ; elle peut se promener et apercevoir un papillon monarque dans un champ ou une orchidée rose dans une tourbière. Mais elle admet qu’elle aspire toujours à une maison imaginaire avec des comptoirs en marbre et des carreaux d’ardoise, même si sa conscience et son compte bancaire en font une impossibilité.

« Chaque beauté que je trouve va s’estomper, se dégrader, se casser et se ternir », écrit Kelleher, « et il est inutile de demander ce que je ne peux pas avoir. »