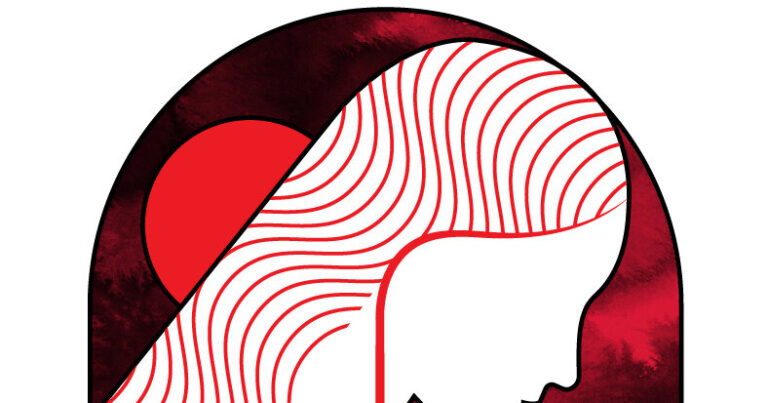

Critique de livre : « Comment dire Babylone », de Safiya Sinclair

La femme impure. C’est un archétype auquel Safiya Sinclair réfléchit quand elle a 5 ans, terrifiée à l’idée de le devenir et sentant peut-être déjà l’inévitabilité. Nous sommes dans un village de pêcheurs jamaïcain appelé White House, où les jeunes parents de Sinclair, Djani et Esther, nourrissent un rêve : fonder une famille rastafari vertueuse au milieu des taches persistantes de l’histoire coloniale britannique et de la corruption occidentale.

Selon Djani, tonitruant et toujours sermonneur, sa belle-sœur, la tante Audrey bien-aimée de Sinclair, incarne l’ultime Jézabel. Des boucles d’oreilles en or pendent à ses oreilles percées, des jambes nues dépassent de son short en jean, des défrisants chimiques lissent ses cheveux et elle éteint toute braise de bonté en mangeant de la viande et en buvant du rhum. Selon ses mots, tante Audrey est une « chauve », un « instrument de Babylone ». Quand Sinclair a 5 ans, Djani emballe sa progéniture pour un appartement à Montego Bay, loin de la maison qu’ils partageaient auparavant avec la famille d’Esther ; et tante Audrey se dirige vers « l’étranger » – ce qu’ils appellent les États-Unis – un endroit qui surplombe la jeunesse à court d’argent de Sinclair avec des promesses inquiétantes.

La jeune Sinclair a raison de craindre les punitions de son père et les caprices de son propre corps. La menstruation — et donc le vieil archétype de la femme impure — se profile à l’horizon, impureté mensuelle garantie selon les règles rastafari, comme un abonnement auto-renouvelable à sa propre corruption. Sinclair commence à sentir les germes de la rébellion, curieux de patauger dans un océan interdit : « J’étais sceptique. J’ai douté de son évangile », écrit-elle à propos de son père. « J’ai touché la flamme simplement parce qu’elle brûlait. »

« Comment dire Babylone » est le mémoire haletant et torride de Sinclair sur une enfance passée à devenir la parfaite fille Rasta et une adolescence passée à devenir l’un des jeunes poètes les plus prometteurs de la Jamaïque. En raison de la richesse de sa prose, ce livre est un banquet. Montego Bay de Sinclair dégouline d’une tendre sensualité et d’une complexité qui vous séduit comme une blessure fraîche pour des poussées et des sensations lentes. Dans son jardin, « les mangues de Bombay sont devenues plus grosses que tous nos poings réunis ». Les dreadlocks de son père forment « un rideau de vigne sur ses épaules ». Lorsque Sinclair enfonce son pied sur un clou rouillé après qu’un camarade de classe ait rejeté son amitié, Esther se frotte les mains pour allumer un « feu de bronze dans ses paumes », les tenant contre la peau tendre de Sinclair. Le patois enjoué des plaisanteries de ses parents offre une légèreté saccadée. « Vous avez compris ? » demande son père après un énième sermon, profitant de « chaque opportunité linguistique pour bouleverser la langue de Babylone ».

« Comment dire Babylone » est une histoire captivante sur le fondamentalisme et la lumière de la rébellion qui transperce ses fissures. Les critiques de la violence coloniale et patriarcale s’infiltrent partout, rendues d’autant plus cinglantes par l’euphémisme patient de Sinclair. Au cœur du livre, cependant, se trouve l’histoire personnelle de deux artistes séparés par un gouffre. Sinclair est un poète en herbe dont la mère lui murmure à l’oreille le « Si » de Rudyard Kipling. Son père est un musicien doué qui chante pour Jah, chantant des chansons reggae originales « prédisant le péril imminent des Noirs ». Mais leur insistance commune sur le fait que l’art est une épée de vérité ne favorise guère la compréhension mutuelle entre père et fille. Seuls les rôles fondamentaux de « divinité » du foyer et de fille obéissante peuvent maintenir une certaine harmonie dans le foyer.

Adolescent, Djani a connu le succès en tant que chanteur principal du groupe Future Wind. Aujourd’hui, après la dissolution du groupe, il soutient sa famille en se produisant devant les touristes dans les somptueuses stations balnéaires qui dévorent le littoral jamaïcain. C’est une aventure décourageante pour un homme qui croit que le reggae est une vocation religieuse. Année après année, six soirs par semaine, Djani joue pour des touristes mangeurs de steak et de daiquiri, perfectionnant les mêmes coups de Bob Marley pour en faire « une lance dorée, lancée perfidement dans la foule ».

Des humeurs sombres l’enveloppent lorsqu’il rentre chez lui. Les sermons deviennent obligatoires. Après l’échec d’un contrat de disque majeur, l’humeur de Djani se transforme en ouragan, déclenché par des événements inattendus. Il ceinture ses trois enfants pour avoir mangé des cerises non mûres sur un arbre (« Alors, vous pensez que j’ai de l’argent pour le médecin ou les factures d’hôpital ? »), puis accroche la ceinture sur un mur comme une œuvre d’art. Ses tempêtes de discipline laissent Sinclair et ses jeunes frères et sœurs stupéfaits : « Nous avons simplement abandonné nos enveloppes meurtries. » Les Beltings offrent à Djani la libération que la musique ne peut plus offrir. « Le lendemain de sa pire violence », écrit Sinclair, « mon père était sorti du lit poids plume et libéré, avec la meilleure humeur depuis des mois. » Pendant ce temps, Esther allume des joints et disparaît dans le silence.

Sous l’œil vigilant de Djani, les portails et les portes de la maison restent verrouillés. Même les frères et sœurs Rasta ne peuvent pas rendre visite et polluer la justice de la famille. Forcés à l’isolement avec leur mère intellectuellement douée, les enfants Sinclair deviennent quelque chose de spécial. Ils remportent des concours d’orthographe, sautent des notes et surpassent l’ensemble des Caraïbes aux tests standardisés. Sinclair a beaucoup de temps pour lire et l’écosystème de son imagination prospère dans un terrarium fermé. C’est Sinclair et Rudyard Kipling, Sinclair et l’Encyclopaedia Britannica volés dans la bibliothèque, Sinclair et Encarta sur un ordinateur d’occasion. Elle lit le dictionnaire d’un bout à l’autre, « rassemblant le sens et la racine de chaque mot inconnu, les pierres précieuses tintant dans mon lourd sac ». Je me suis souvenu des mémoires du poète Piri Thomas, « Down These Mean Streets », les sept années qu’il a passées en prison, une sombre salle d’étude monastique où il a découvert l’issue de secours de la littérature. Je me suis rappelé comment le lauréat du prix Nobel Wole Soyinka a survécu à l’isolement en écrivant des poèmes sur du papier toilette. Pourtant, Sinclair est un enfant. Wallace Stevens et Sylvia Plath peuvent aider son intellect à prendre son envol, mais elle déplore « le cri néon de mes adolescents qui passent devant moi dans ma chambre ».

Ces portes ont cependant des clés. Lorsque Djani est au Japon pour enregistrer un album ou qu’il se produit au complexe Hedonism II, le monde de Sinclair s’étend comme par la loi naturelle. Récitant de mémoire « The Tyger » de William Blake, elle fait un voyage complet jusqu’à un lycée riche et rencontre ses premiers camarades et professeurs blancs. Là, l’isolement culturel et la honte de Sinclair font naître de nouveaux contours de conscience de classe et de race. Esther est la complice consentante qui envoie les premiers poèmes de sa fille au Jamaica Observer. Sinclair raconte la publication qui en a résulté et le mentorat de son éditeur avec exubérance. « Le vieux poète parlait comme un personnage de roman classique et avait une opinion fixe et brillante sur tout, y compris sur moi. »

Même si la conclusion du mémoire explose avec urgence, elle manque de la sagacité lente de Sinclair. L’histoire la rattrape et il ne s’est pas écoulé assez d’années pour que la sagesse fasse surface. J’ai été surpris par la finale : tout son témoignage brûlant était-il au service de la rédemption de Djani ? J’ai dû poser le livre et m’en aller. Avec un peu de distance, j’en suis venu à sentir que le centre de ce livre était sa matriarche. Malgré ses silences obéissants, ses trahisons rares et choquantes envers la sécurité de Sinclair, Esther provoque discrètement des changements tectoniques dans la vie de ses enfants. Ses réalisations maternelles sont impressionnantes, mais c’est sa réorientation décisive de son propre chemin qui éclaire le long arc de l’auto-libération.

Après la mutinerie massive des frères et sœurs Sinclair accomplis, après que leurs mèches obligatoires ont été tondues et que la cellule familiale s’est effondrée, Esther modèle sa soudaine indépendance, en partie, d’après sa sœur Audrey, qui conduit, commande des plats à emporter et interroge négligemment son mari dans la conversation. Nous n’entendons pas grand-chose sur Esther au-delà de cela. Comme cela devrait être. Sinclair peut rédiger une phrase succulente, mais son silence lors de la fuite de sa mère ressemble à une grâce narrative. La vie d’Esther lui appartient enfin.