Critique de livre : « La lumière au bout du monde », de Siddhartha Deb

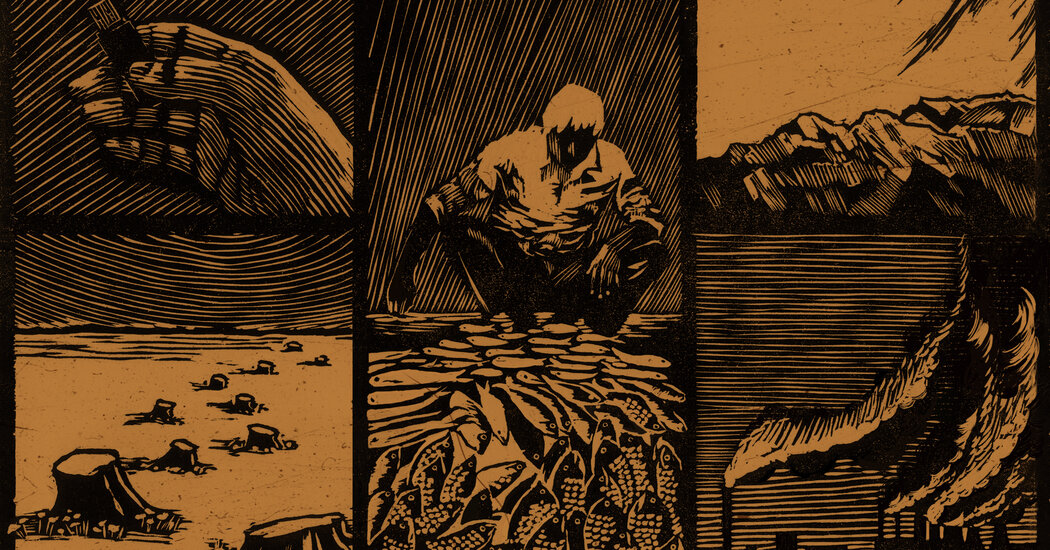

Bibi, comme le lecteur, peine à démêler les indices. Elle se rend compte que « la vérité est parfois partout. … C’est dans les histoires que vous choisissez de lire, les endroits qui vous attirent. Elle se demande si la cybernétique – les systèmes de communication complexes et autorégulateurs des machines et des êtres vivants – pourrait expliquer les messages texte cryptés, les formes suggestives des nuages et les nombreux événements étranges. « Les IA et les créatures d’un autre monde savent » que la destruction planétaire est en cours, et leurs « systèmes conscients d’eux-mêmes sont consternés par la démonstration de super-armes, par l’extraction de combustibles fossiles, par la génération incessante de profit et de pouvoir alors que les océans montent et Anwar le le marchand de poisson se pend.

Lorsque j’ai reposé le livre, j’ai eu l’impression de me réveiller après un rêve saisissant et de mauvais augure, mais dont les bords s’effritaient maintenant rapidement. Ce sentiment aurait dû être insatisfaisant mais ne l’était pas ; au lieu de cela, j’étais en admiration devant l’imagination de Deb et sa prose acérée. La qualité hallucinatoire de son récit m’a rappelé le « Naked Lunch » de William Burroughs, tandis que sa trajectoire apocalyptique faisait écho au « Blood Meridian » de Cormac McCarthy.

Mais ce roman défie toute catégorisation facile. L’auteur dédie le livre à l’homme que je suppose être son éditeur, « qui m’a demandé ce que je fumais quand j’ai écrit ceci », et aussi à « ghuspetiyas partout. » Le terme ghuspetiyas – qui se traduit par « infiltrés » – a été utilisé par certains politiciens nationalistes hindous pour désigner les musulmans dans des États comme l’Assam, les menaçant de déportation. Abattre la marque actuelle du chauvinisme indien est un leitmotiv dans « La lumière au bout du monde », comme dans la description de Bibi du brouillard de Delhi :

Un pinceau, effaçant les marques d’une vieille toile très utilisée, effaçant les rues, les voitures… la malice de l’ancre aux cheveux luisants, le mal banal du premier ministre masqué, effaçant les ruines du 20e siècle, les ruines du XVIe siècle, les ruines du XIe siècle et les ruines du IIIe siècle avant notre ère, effaçant une campagne déjà effacée et effaçant une nation qui a échoué à tous points de vue.

En recherchant son livre acclamé de non-fiction de 2011 « The Beautiful and the Damned: A Portrait of the New India », Deb a sillonné le sous-continent. À chaque page de son nouveau roman, on sent l’autorité d’un écrivain qui a battu des chemins de vaches urbains et ruraux en béton, a été témoin de machinations politiques choquantes, a touché le ventre miteux de l’industrie et a connu les extrêmes de la nation grouillante et indisciplinée qu’est l’Inde.

Que le roman invoque un passé glorieux, fasse allusion à un avenir utopique et contredise la réalité pourrait être une façon pour l’auteur de protester contre un gouvernement autoritaire habile à cela. Deb semble également viser d’autres problèmes : lorsque l’intelligence artificielle peut rendre notre discours, notre texte, notre apparence et notre existence meilleurs qu’ils ne le sont réellement, alors qui sommes-nous ? Pendant ce temps, la planète que nous avons empoisonnée se retourne contre nous. Quelle que soit l’intention de l’auteur, je me suis senti privilégié d’avoir participé à une odyssée pas comme les autres.