Le drame des lettres, tourbillonnant de suspense

Le dramaturge AR Gurney savait exactement ce qu’il faisait lorsqu’il a écrit « Love Letters », un classique du genre épistolaire dont la durabilité est due en grande partie à son statut d’aimant pour les castings de célébrités.

Comme indiqué dans le scénario, sa pièce de 1988 « n’a pas besoin de théâtre, pas de longues répétitions, pas de décor spécial, pas de mémorisation de répliques et pas d’engagement de ses deux acteurs au-delà de la nuit de représentation ». Il exige simplement que les acteurs soient côte à côte, lisant des lettres à haute voix.

Mais choisir la correspondance comme médium était aussi terriblement intelligent. C’est un dispositif intrinsèquement dramatique – parce qu’une lettre est à la fois un véhicule pour l’expression de soi et un catalyseur pour une réponse. Le suspense tourne autour de ce que pourrait être cette réponse, et souvent si l’on arrivera du tout.

J’avoue avoir un appétit vorace pour le courrier des autres, qu’il soit lu à haute voix sur scène ou inscrit dans les pages d’un livre. Pour esquisser l’arc d’une relation, rien ne se compare à des années de correspondance intime.

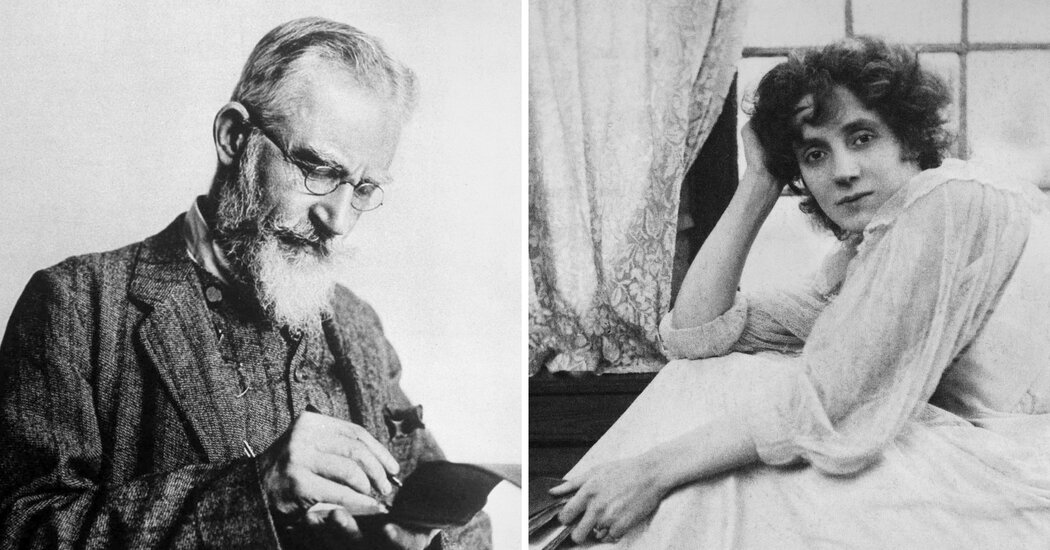

La série Letters de l’Irish Repertory Theatre fait appel à cette prédilection. Commençant par Melissa Errico et David Staller dans la pièce « Dear Liar » de Jerome Kilty (jusqu’à dimanche), adaptée de l’échange de plusieurs décennies entre George Bernard Shaw et l’actrice Mme Patrick Campbell, la série se termine avec Matthew Broderick et Laura Benanti dans « Love Letters » (30 mai-3 juin), dont Andrew Makepeace Ladd III et Melissa Gardner – amis depuis la deuxième année – sont des personnages fictifs dans le moule habituel de Gurney : blanc, protestant, preppy.

« J’écris parce que quand j’ai téléphoné, tu m’as raccroché au nez », griffonne Andy à une Melissa vexée à un moment donné de leurs années universitaires. « Une chose à propos des lettres : vous ne pouvez pas raccrocher. »

« Vous pouvez déchirer des lettres, cependant », répond-elle sèchement. « Ci-joint les pièces. »

Gurney donne à Melissa une sorte de profondeur sournoise. Enfant artistique qui atteint la majorité dans les années 1950, elle se transforme en une femme malheureuse – une rebelle ratée sombré dans la toxicomanie.

C’est à couper le souffle maintenant de regarder la liste des actrices qui l’ont représentée dans la série originale de « Love Letters » à Broadway en 1989 : parmi lesquelles Colleen Dewhurst, Swoosie Kurtz, Lynn Redgrave et Elaine Stritch. Lors de la performance revue pour le New York Times, Stockard Channing a joué Melissa.

À une époque où les rôles importants pour les femmes étaient beaucoup plus rares qu’ils ne le sont maintenant, Melissa a obtenu quelque chose comme un temps égal avec Andy au cours de leur demi-siècle de conversation – un avantage du format de va-et-vient que les pièces épistolaires invitent. Pas étonnant que des actrices aux noms en gras aient fait la queue.

L’année précédente, Charlotte Moore, directrice artistique d’Irish Rep, faisait partie des actrices qui ont joué le rôle dans la première mondiale, au Long Wharf Theatre de New Haven.

« Dear Liar », qui mettait en vedette Brian Aherne et Katharine Cornell lorsqu’il a été vu pour la première fois à Broadway en 1960, est la principale raison pour laquelle des personnes autres que les historiens du théâtre connaissent encore le nom de Campbell, désormais lié à jamais à celui de Shaw.

« Misérable barbare : crois-tu que je puisse vivre uniquement d’imagination ? Shaw a grogné dans une lettre de 1913 à Campbell, quand elle l’a fait attendre trop longtemps pour une note. « N’as-tu rien à me dire ?

Et Campbell, qui sera plus tard la première Eliza Doolittle dans son «Pygmalion», a riposté à ses tendances pédagogiques piquantes rappelant Henry Higgins: «J’ai toujours été un auteur de lettres odieux – vous m’avez rendu pire – grommelant que je ne peux ni ponctuer ni épeler… vous commerçant littéraire vous !

Leur conversation est animée à l’encre sur papier, mais j’en suis moins amoureux que de l’échange plus réfléchi et finalement plus déchirant de Shaw avec l’actrice Ellen Terry. Commençant en 1892, alors qu’il était critique et dramaturge débutant, cela a duré 30 ans.

« Votre lettre me fait hurler de rire », lui écrivit Shaw en 1899, « bien que je sois de la plus mauvaise humeur. »

« Je suis contente que mon griffonnage vous ait fait ‘rire’, » répondit-elle rapidement. « Ton lettre m’a fait tourner la tête… »

Après sa mort en 1928, lorsqu’un livre de leur correspondance est sorti, Shaw a averti les lecteurs « de ne pas le juger selon le code de mœurs qui réglemente l’écriture de lettres polies dans les villes de campagne avec cathédrale ».

Compte tenu de son penchant pour flirter avec une tempête sur la page – d’abord avec Terry, plus tard avec Campbell – il avait tout intérêt à contextualiser son propre comportement, en particulier parce qu’il était un homme marié. Tentant, il a expliqué que « le théâtre, dans les coulisses, a sa propre franc-maçonnerie émotionnelle, certainement plus franche et sans doute plus saine que la raideur de la société de banlieue à l’extérieur ».

C’est précisément l’attrait de la correspondance publiée: l’aperçu promis de soi privés ayant des conversations privées – de formidables personnalités culturelles à leur plus terre à terre. Si Shaw avait été tout à fait convenable, ses lettres et ses pièces auraient été une sieste.

La dramaturge épistolaire la plus importante du théâtre américain actuel doit être Sarah Ruhl, dont la sublime tragi-comédie romantique « Eurydice » (2003) est mise en mouvement par une lettre au personnage principal de son père décédé dans le monde souterrain.

Eurydice le rejoint là-bas, puis elle aussi écrit des enfers, disant à son mari, Orphée : « Je donnerai cette lettre à un ver. J’espère qu’il te trouvera.

Toute correspondance valable est alimentée par le désir, voire le besoin, de traverser une séparation béante. C’est certainement vrai de « Words in Air », les lettres férocement belles des poètes lointains Elizabeth Bishop et Robert Lowell, que Ruhl a remodelées dans sa pièce alléchante de 2012, « Dear Elizabeth ».

« Je me sens si désespéré sans toi, même si cette année a été heureuse », écrivait Lowell à Bishop en 1959. « Il n’y a personne d’autre à qui je puisse parler avec confiance, abandon et délicatesse. »

Mais comme Bishop le savait, il peut être anxiogène de dire la vérité sur papier et de l’envoyer par la poste, sans savoir comment le destinataire la prendra. « Toute écriture de lettres est dangereuse, de toute façon – pleine de périls », a-t-elle déclaré à Lowell en 1962.

Le chagrin n’est pas le moindre de ces périls. Cette année a apporté la première de «Letters From Max, a Ritual» de Ruhl, une adaptation scénique de «Letters From Max: A Book of Friendship», le recueil de sa correspondance avec Max Ritvo. Poète et ancien élève de la sienne, il est décédé en 2016, quatre ans seulement après leur rencontre.

La mortalité plane sur les drames épistolaires d’une manière à laquelle d’autres pièces peuvent plus facilement échapper. Une correspondance qui s’étend sur des années peut avoir des ratés intermittents, mais elle se termine finalement pour une raison, et souvent – comme pour presque toutes les paires mentionnées ici – cette raison est la mort ou la débilité de quelqu’un. Les lettres peuvent alors devenir une source de consolation : reliques d’un lien précieux.

Les lettres, bien sûr, peuvent aussi être une sorte de performance, surtout lorsque les auteurs ont des raisons de croire que leurs paroles pourraient un jour être rendues publiques. Mais une correspondance est une accumulation, et la vérité a une façon de s’insinuer : ce que les écrivains entendent révéler sur eux-mêmes, et ce qu’ils ne réalisent pas qu’ils laissent échapper.

Nous, leur public, voyons où ils se déçoivent, où leurs amitiés vacillent, où d’autres personnes dans leur vie se sentent menacées par le lien qu’ils ont forgé. Nous voyons aussi qu’ils s’aiment plus désespérément qu’ils ne le voulaient.

Tout est très dramatique. Et donc on se penche.